宗薩蔣揚欽哲仁波切開示集:

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=7477&page=1

近 乎 佛 教 徒 Almost Buddhist

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=7351&page=1

佛 教 的 見 地 與 修 道

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=7269&page=1

覺 悟 戰 士 的 修 行 次 第

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=6940&page=3

如何同時成為一位修行者與生意人?

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=7173&page=2

三 摩 地 禪 定 ── 入 門 指 導

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=7034&page=2

遠 離 四 種 執 著

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=7082&page=3

修 心 七 支 法 要

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=6154&page=4

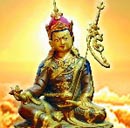

蓮 花 生 大 士 祈 禱 文

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=7370&page=2

薩 迦 法 王 談 欽 哲 仁 波 切

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=7346&page=2

智 慧 與 慈 悲

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=7018&page=2

奢 摩 他 之 開 示

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=7017&page=2

出 離 與 虔 誠

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=7015&page=2

末 法 時 期 如 何 成 為 實 修 者

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=6948&page=2

接 近 上 師

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=7125&page=2

生 命 之 輪 十 二 緣 起 法

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=5819&page=2

無 知 始 於 當 下

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=7185&page=2

給 修 道 者 的 建 言

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=7180&page=2

四 共 加 行 與 四 加 行

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=7121&page=2

見 地 、 禪 修 、 行 為

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=7812&page=1

佛 法 的 修 行 人

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=8314&page=1

如 何 尋 找 上 師 與 作 個 弟 子

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=2&ID=8963&page=1

放 生 功 德

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardid=2&id=8349

世 間 八 法

在整個西藏和康區土地上,沒有人比得上這位叫宗薩‧欽哲的上師。因此,我到那裡去澄清一些疑點,儘管我並沒有要請求任何一部大法教。對於任何我所提起的偉大上師著作,宗薩‧欽哲都很熟悉,他同時也熟知每位伏藏師的所有伏藏法。大家都說,他是他那個時代最博學多聞的大師。別忘了,這種成就可不能等閒視之,因為跟他同一時代,還有許多博學多聞且圓滿成就的偉大上師,然而他卻被公認是「勝利旗幟之頂」。

─ 祖古烏金仁波切 ─

敬錄自 索甲仁波切 ─《西藏生死書》

西藏是我的故鄉。在我六個月大的時候,就進入我的上師蔣揚.欽哲.確吉.羅卓(Jamyang Khyentse Chokyi Lodro)位於康省的寺廟。我們西藏人有一個殊勝的傳統,就是尋找過世大師的轉世靈童。他們的年紀很小,必須接受特殊的訓練教育,準備日後成為老師。我被命名為索甲,雖然後來我的上師才認出我是拖頓.索甲(Terton Sogyal)的轉世。我的前世是一位名聞遐邇的修行人,他是十三世達賴喇嘛的上師,也是蔣揚欽哲仁波切的一位老師。

就西藏人來說,我的上師蔣揚欽哲算是高個兒,站在人群中總是比別人高出一個頭。他滿頭銀髮,剪得短短的;慈顏善目,幽默風趣;耳朵豐滿,有如佛陀。但他最吸引人的地方,並不是這些,而是他在揚眉瞬目和優雅舉止之間,流露出的智慧和高貴。他的聲音渾厚迷人,開示時,頭稍後傾,法音潺潺而出,美如詩篇。雖然他法相莊嚴,卻平易近人。

蔣揚欽哲增長了我的生命,也啓發了這本書。他的前世,改變了西藏的佛教修行。在西藏,光靠轉世的頭銜是不夠的,唯有學問和修行才能贏得尊敬。他閉關多年,相傳有許多神奇的感應。他學富五車,證悟高深,就像一部智慧的百科全書,什麼疑難雜症都考不倒他。西藏的修行宗派很多,大家卻公認他是一切教法的權威大宗師。對任何認識或聽過他的人來說,他就是西藏佛教的化身,就是修行圓滿具足的鮮活例子。

我的上師曾經告訴過我,他的志業要由我來繼續,而事實上他也視我如子。我在工作上所能做到的。以及所能接觸到的聽眾,我覺得都是出自他給我的加持力。

我早期的記憶都和他有關。我生長在他的氛圍裡,我的童年完全受他影響。他就像我的父親一般,有求必應。師母也就是我的姑媽康卓.慈玲.秋瓏 (Khandro Tsering Chodron)經常對我說:「仁波切可能忙著,不要煩他。」但我總是粘著他,他也高興我跟前跟後。我一直問他問題,他總是不厭其煩地回答。我很頑皮,除了我的老師,誰也管不了我。每當他們要打我的時候,我就跑到上師背後,爬上他的法座,誰也不敢越雷池一步了。我蹲在那兒,志得意滿,他只是一逕地哈哈大笑。後來有一天,我的老師私下向他們說明,為了我好,不應該讓我繼續野下去了。因此,下一次當我再逃到他背後藏身時,我的老師就走進房間,向我的上師三頂禮之後,把我拖了出來。我當時想,多奇怪啊!為什麼他不怕我的上師呢?

蔣揚欽哲通常都住在他前世住的房間,就在那兒,他的前世看到瑞相,並發動十九世紀橫掃西藏東部的文化和修行復興運動。那個房間很殊勝,並不特別大,卻有神奇的氣氛,滿屋子供奉著神像、圖畫和書籍。他們稱之為「諸佛的天堂」、「灌頂的房間」。如果我對西藏還有什麼印象的話,就是那個房間。我的上師坐在木質皮套的矮凳子上,我就坐在他的身旁。如果不是他缽內的東西,我是不肯吃的。隔壁的小臥房有一個陽台,但總是很黑,牆角放一個小火爐,爐上的茶壺鎮日燒著開水。我通常都是睡在上師床腳邊的小床上。他在念咒時撥動念珠的滴答聲,是我終生難忘的。當我上床睡覺後,他就坐在那兒修行;第二天早晨我一睜開眼睛,他早就醒來了,還是坐在那兒修行,不斷地加持。當我睜開眼睛看到他的時候,心中就洋溢著溫暖、幸福的感覺。他就是有這種安詳的氣質。

我長大之後,蔣揚欽哲就要我主持儀式,他只負責領導唱誦。在他傳授教法和灌頂時,我全都在場。但我所記得的,與其說是細節,倒不如說是整個氣氛。對我來說,他就是佛,這種印象在我心中永不動搖。其他每個人也都這麼認為。在他傳授灌頂的時候,弟子都全神貫注,幾乎不敢看他的臉。有些人甚至看到他化現前世或各種佛菩薩的形象。每個人都稱他為仁波切(Rinpoche),意為尊貴者,這是對上師的尊稱。有他出現的場合,其他的老師就不會被這麼稱呼。他的出現感人至深,讓許多人感動得稱呼他為「本初佛」(the Primordial Buddha)。

如果沒有遇到我的上師蔣揚欽哲,我知道我會完全不同。他充滿溫馨、智慧和慈悲,體現佛法的神聖真理,讓佛法落實於生活,生機盎然。每當我與別人分享上師的氣氛時,他們都深有同感。那麼,蔣揚欽哲又給了我什麼啓示呢?就是對佛法不可動搖的信心,以及對於上師無比重要的信念。如果我有什麼見解的話,我知道都是得自於他,這種恩德我永遠也回報不了,卻可傳遞給別人。

我在西藏度過青少年時期,我看到蔣揚欽哲在群眾中散發他的愛心,尤其是在引導臨終者和亡者的時候。西藏的喇嘛,不僅是精神上的老師,也是智者、法師、醫師和精神治療師,幫助病人和臨終者。後來,我就從《中陰聞教得度》(Tibetan Book of the Dead)的相關教法中,學習引導臨終者和亡者的特殊技巧。但有關死(和生)的課程,我學到最多的,還是來自於觀察上師如何以無限的慈悲、智慧和瞭解來引導臨終者。

但願本書能夠將他的一些偉大智慧和慈悲傳達給世界,也希望讀者能夠透過本書感受到他的智慧心的現前,而與他建立一個親近的關係。

第一次接觸死亡的經驗,是在我七歲左右。那時候,我們準備離開東部高原前往西藏中部。我的上師有一位侍者名叫桑騰(Samten),他是一位很好的出家人,在我童年時代很疼我。他的臉明亮、圓潤而豐滿,隨時都會開顏而笑。因為他很隨和,所以是寺廟中最受歡迎的人。我的上師每一天都會開示佛法、傳授灌頂、領導修行、主持法會。每天終了後,我都會召集同伴做些小表演,模仿早上的一切。桑騰總會拿我的上師在早上穿過的長袍借給我,從來沒有拒絕過。

後來,桑騰突然病倒了,病情立即惡化。我們不得不延遲出發。隨後的兩個星期令我終生難忘。死亡的臭味像烏雲般籠罩著一切,我一想起那段日子,就不期然聞到那股味道。整座寺廟瀰漫在死亡的陰影下,可是,一點也沒有恐怖的氣氛;有我的上師在,桑騰的死就顯得特別有意義,變成我們每個人的課程。

在我上師駐錫的小寺裡,桑騰就躺在靠窗的床上。我知道他即將不久人世。我不時走進那個房間,坐在他旁邊,他已經不能說話了,他的臉變得憔悴而乾癟,讓我大為吃驚。我很明白他就要離我們而去,再也看不到他了。我感到非常悲傷孤獨。桑騰死得很艱苦,我們隨時可以聽得到他極力掙扎的呼吸聲,也可以聞得出他的肉體正在腐壞。整個寺廟鴉雀無聲,只剩下他的呼吸聲。一切注意力都集中在桑騰身上。雖然桑騰的死把他折磨得很痛苦,但我們看得出他內心很平靜,對自己也充滿信心。最先我無法解釋這一點,但後來我知道了它的來源:他的信仰,他的訓練,還有我的上師就在身邊。雖然我感到悲傷,但我知道只要我的上師出現,一切問題就會迎刃而解,因為他能夠幫助桑騰解脫。後來我才知道,每一個修行人都夢想在他上師面前去世的福報,讓上師引導他走過死亡。

在蔣揚欽哲引導桑騰寧靜地走向死亡時,他對桑騰開示他正在經過的每個過程。我的上師知識精確,信心充滿,和平安詳,令我驚訝不已。只要上師在場,即使是最焦慮不安的人,也可以從他安詳的信心中獲得保證。現在,蔣揚欽哲正在告訴我們,他對於死亡絲毫不恐懼,這並不是說他對死亡看得很草率;他經常告訴我們他怕死,警告我們不要幼稚或自滿地對待死。然而,到底是什麼原因讓我的上師在面對死亡時,能夠這麼鎮定、從容、有條不紊而又出奇的無憂無慮?那個問題讓我著迷不已,也教我神往不已。

桑騰的死震撼著我。七歲時,我第一次看到我正在接受訓練的那個傳統竟然這麼法力無邊,我開始瞭解修行的目的何在。修行讓桑騰接受死亡,也讓他清晰地瞭解痛苦是一個精深、自然的淨化過程的一部分。修行讓我的上師對於死亡瞭若指掌,知道如何正確地引導人通過死亡。

在桑騰圓寂後,我們就啓程前往西藏首府拉薩,費時三個月,那是一段辛苦的馬背旅程。從那兒我們繼續前往藏中和藏南朝聖,這些地方都是第七世紀以來把佛教傳入西藏的聖賢、國王和學者的聖地。我的上師是西藏傳統許多上師的化身,聲譽崇隆,因此所到之處,都受到熱烈的接待。

我對那次旅程極感興奮,美麗的回憶仍然縈繞腦際。西藏人起得很早,為著能充分使用自然的光線。天一黑我們就上床,破曉前我們就起床;當第一道曙光照臨前,背負行李的犛牛就出來了。大夥兒拆下帳篷,最後才拆除廚房和我上師的帳篷。斥侯先行,尋找良好的紮營地點,中午左右我們就停下來紮營休息。我喜歡在河邊紮營,傾聽潺潺的流水聲,或坐在帳篷裡,聽著雨點拍打篷頂的聲音。我們的隊伍不大,總共只有二十個帳篷。白天我騎在金黃色的駿馬上,緊挨著我的上師。路上,他不停地開示、說故事、修行,並特別為我設計修行法門。有一天,當我們快到揚卓措(Yamdrok Tso)聖湖時,遠遠看到從湖面反射出碧玉般的光芒,隊伍中的另一位喇嘛左頓(Lama Tseten),又面臨死亡的威脅。

喇嘛左頓的死,又給我另一個強烈的教訓。他是我師母的老師,師母迄今仍然健在。許多人認為她是西藏最有修行的女性。對我來說,她是一位隱形的上師,和藹可親,恭敬虔誠。喇嘛左頓身材魁梧,就像大家的爺爺。他六十幾歲了,很高,頭髮灰白,流露出絲毫不矯柔做作的紳士風度。他也是禪定功夫很深的修行人,只要一靠近他,就會覺得安詳莊嚴。有時候他會罵我,我也會怕他,但即使在偶然的嚴肅時刻,他也從來沒有失去他的熱情。

喇嘛左頓的死很特別。雖然附近就有一間寺廟,他卻拒絕去,他說他不想留下一具屍體讓他們清理。因此,我們照往常一樣地紮營,圍成圈圈搭起帳篷。喇嘛左頓由師母護理和照顧,因為他是她的老師。當他突然叫她過來的時候,帳篷內只有她和我兩個人在場。他對師母有一個窩心的稱呼,稱她「阿咪」,在他家鄉話的意思是「我的孩子」。「阿咪,」他溫柔地說,「過來。事情就要發生了。我沒有其他的話可以送給你,你還是老樣子,有你在身旁我就高興。你要像過去一般地伺候你的先生。」

她當下就轉身往外跑,但被他拉住袖子。「你要去哪兒?」他問。「我要去請仁波切。」她回答。「不要煩他,沒有必要。」他微笑著。「我與上師之間,是沒有距離的。」話剛說完,他凝視著天空,就過去了,師母掙脫身,跑出帳篷,叫我的上師。我愣在那兒,動彈不得。

我很驚訝,竟然有人那麼信心滿滿地凝視死亡的臉。喇嘛左頓大可以請來他的喇嘛幫助他──這是每個人多麼期待的事──但他卻一點也不需要。現在,我知道箇中原因了:他的心中早就證得上師的現前。蔣揚欽哲與他同在,就在他的心中,沒有一秒鐘他覺得離開上師。

師母真的把蔣揚欽哲找來了。他弓身進入帳篷的樣子,我仍然記憶猶新。他看了一下喇嘛左頓的臉,盯著他的眼睛,咯咯笑了起來。他一向叫他「拉根」、「老喇嘛」。這是他熱情的表示。「拉根,」他說,「不要停在那個境界了!」我現在明白,他看出喇嘛左頓正在修習一種特殊的禪定法門,把他自己的心性和真理的虛空融合為一。「這是你知道的,拉根,當你做這種修行的時候,偶爾會有障礙產生。來!讓我引導你。」

當時我驚呆了,接下來發生的事情,如果不是我親眼目睹的話,我絕對不會相信。喇嘛左頓竟然復活了!我的上師就坐在他的身邊,帶著他修完頗瓦法(phowa),引導他在臨終前的神識走過死亡。頗瓦法有多種修法,他當時所使用的方法,最後是由上師誦三遍的「阿」字母。當我的上師誦出第一個「阿」字時,我們可以聽見喇嘛左頓跟著他大聲念,第二聲比較微弱,第三次發不出聲,他就走了。

桑騰的死,教我修行的目的;喇嘛左頓的死,教我像他這種能力的修行人,經常在他們活著時隱藏他們的非凡特質。事實上,有時候它們僅在死亡的那一刻出現一次。即使那時候我還是小孩子,我已經知道桑騰的死和喇嘛左頓的死截然不同;我知道差別在於一個是終身修行的好出家人,另一個是體證比較多的修行人。桑騰以平凡的方式死去,雖然痛苦卻充滿信心;喇嘛左頓的死,則展示了他的來去自如。

在喇嘛左頓的喪禮舉行後不久,我們就住進揚卓的寺廟。像平常一樣,我還是睡在上師的旁邊,我記得那個晚上我睜大著眼睛看酥油燈的影子在牆壁上晃動。其他人都已經呼呼大睡了,只有我徹夜難眠,哭了一整個晚上。我躺在那兒,想著死亡和我自己的死,在我的悲傷當中,慢慢浮現出一種深沈的接受,一旦接受死亡的事實,我就決心把一生奉獻在修行上。

─ 索甲仁波切 ─

http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardID=11&ID=4050&page=1

西 藏 生 死 書

索甲仁波切 著

在藏地,轉世靈童能回憶起自己前世的名字、所經歷的事情等等,這是比較平常的事。還有的上師雖然沒有經過刻苦攻讀,也能輕鬆學習或背誦經論。如一百多年前的大瑜伽師蔣揚欽哲仁波切在孩童時,和一位很嚴格的上師住在一深山茅蓬裡。一天上師到鄰近村裡去為死人念經超度,臨出門前留了一本五十頁的《文殊真實名經》要他背誦。蔣揚欽哲就像其餘孩子一樣,也是生性好玩,等上師一離開,就跑去與小朋友玩耍去了,鄰居們怕他上師回來後又要打他,勸他背書,他也不在乎。玩至太陽落山時,他這才把這本經從頭至尾讀了一遍,上師回來後,就一字不漏地在上師前背下來了。而這本經一般人要能背誦下來,需花幾個月的時間,他之所以唯讀一遍就能背誦,即是前世熟背之故。

─ 堪布索達吉仁波切 ─

欽哲傳承教法興旺祈願文

上師蔣揚欽哲旺波尊

教法如海無派別教主

駕御殊勝七輪之導王

妙音文殊師利現人相

願彼教規興隆恒住世

蔣揚欽哲旺波千諾 文殊智悲大力鑒知我!

欽尼耶喜映涅瑟夕 祈自二智智慧境垂顧,

米喜洛宜門巴桑涅 覺醒無知心識之暗鈍,

欽Ra囊哇傑巴最吉 願令開展無上智慧相。

偉瑟竹貝多傑千諾 淨光化身金剛鑒知我!

佳瑟偉埃隆涅瑟夕 祈自五色虹光界垂顧,

替隆森吉智瑪達涅 淨除心氣明點之障垢,

匈努奔固江秋最吉 願令圓滿童子寶瓶身。

貝瑪多昂林巴千諾 蓮華經密續洲鑒知我!

爹東究美隆涅瑟夕 祈自樂空不動境垂顧,

佳倘佳瑟公巴他達 佛與佛子之一切密意,

達Gi雍速公努最吉 願令弟子堪能悉領受。

─ 蔣貢康楚羅卓泰耶尊者 ─

http://www.khyentsefoundation.org/chinese/

欽 哲 基 金 會

http://www.khyentsefoundation.org/

欽 哲 基 金 會 (英文站)

http://www.siddharthasintent.org/chinese/

悉 達 多 本 願 佛 學 會

正 法 源 學 佛 會

德 格 宗 薩 寺