²��

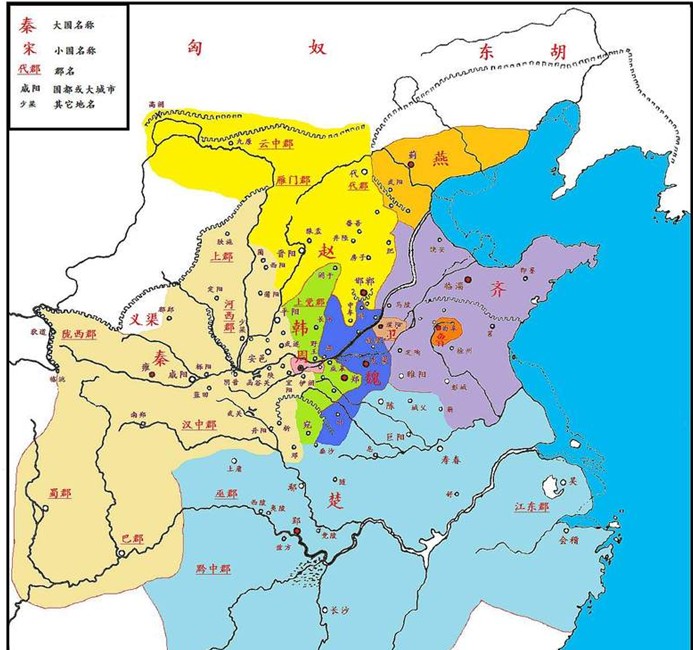

�����B�e�_�A�~���{�U�A���ѤU���W��A��_�B�F�_����w�A���b�����a�C

�s��S�������B�e�_���W��A�ۥj�s���e�_���A�e�_��s�����A�p���w���ú����A�h�l�`�v�_���l�]�C�B�q���J�e�F�A�h�ҹ�үQ�X�����]�C

�s�誺�u�I�O�Φ����T�A�ۦ��@��A�����ɦ��A�K��ɮʥH���߰ꪧ�Q�A���I�O�X�����p�����B�e�_���Z��K�C�s��f��B�Ӧ�]��������������@�Ӹ�Ī�A��Ī�y�e���Q���_�C

�s�F���@�p�����A�G�����a�A�F���j���A�観�j�e�A�n���p�����A��D���L�I�n�i�u�A�B�պ��Q���I�A�]�O�ھڦa���@��A����B�e�o�F�A��O�t���_��|��A���������j���A�h���w�s�F�A�_��B�D�A���L�T��O�Q�𤣧Q�u�C

�����観�\�s�B�稦�A�F���l���B��c�A�_�����e�B�s�z�A�n���s���B�����A�ݦ����I�A�ꬰ�Ѩc�A�]���q�|�B�I�T�i�ܬ������U�A���u���@�ѡA�Բ��a�`�U�p�A�����H����ۤv��Ϩ쩳�F�ӥB��F���s�a�����p��A�_���h�u�����e�@���̻١A���������A���T�y�㻹��C�ҥH�i�}�Ϲ�b���س��C

���D�D�����Ϥ��p�U�G

���D�D�����Ϥ��p�U�G

��ӧ��@�������@�R�A�j�����ɶ����Φb��������P���I�W�A�������|�B�I�n�A�ϦӤ�K��x���_�ϴ��A���@�R�Ŧ��e�n�B�w�����j�q���L�A�u�o���F�ؤ���ž�A�N�s�ӱϪ��u�ؼw�]�٧L��c���U�A�Q���@���M���@�ַ��F�C��x�e�������A�����]���u�e���A�N�O��v������i�F�Ѩc�A���ۤv�|���C�i�������ݦ����I���g�b�ʮ`�H���L�ڡC

���~�A�諰�s���b����s�P��f�s��ɤ��B�A�n���֦a�_�ݡA�ӫD�n�ݡC�諰�H�����A�~���H�����A��뻡�k�A�G�a�n���۶Z�ƻ��C

���D�D�����Ϥ��p�U�G

���D�D�����Ϥ��p�U�G

�����ӡB�H�A�o�諰�A�j�h�q���i������A�_�γ����G���A�z�h�h�J�諰�A�ڦ��ۦu�A�ʤH�a�v�b�~�A����L���A�B�ѩ�s��n�U�����A�ʤH��ʱ`�H�C�b��A���ܥΩs�m�l�����v����c�A���o�Բ��e�u�C

���D�D�����Ϥ��p�U�G

���D�D�����Ϥ��p�U�G

����Y��G���~���������A���Z�w�e���A�Ҳ`�کT���H�P�ѤU�C

��~���@�A�F�˫h���A�H��h�t�j�i�}�A��λ�h�ϩ����H�A���S���O�Y�����C

�ɥR�G

01�G�m�v�O�P�d�J�@�a�n:

�B�q�����Ҥ�G�u�������C�v�W�ä��C���k�j�ڬҤs�F�H�A�h�U�W���ܶ��G�u�ܶ��F�����o�A�観����A���e�A�V��ܡA��T�稬��C�v�d�J��G�u�ܶ��������T�A�䤤�p�A���L�Ʀʨ��A�Цa���A�|�����ġA���D�ΪZ����]�C�����������A�k�����A�U���d���A�n���ڸ����ǡA�_���J�b���Q�A���T���Ӧu�A�W�H�@���F��ѫJ�C�ѫJ�w�w�A�e�������ѤU�A�赹�ʮv�F�ѫJ���ܡA���y�ӤU�A���H�e��C���ҿת����d���A�ѩ�����]�A�B�q���O�]�C�v��O���ҧY��r�A�賣�����C

�i�O�ۭ�·��`�� ����N���A�H�������F�v���� ���������S���F�H

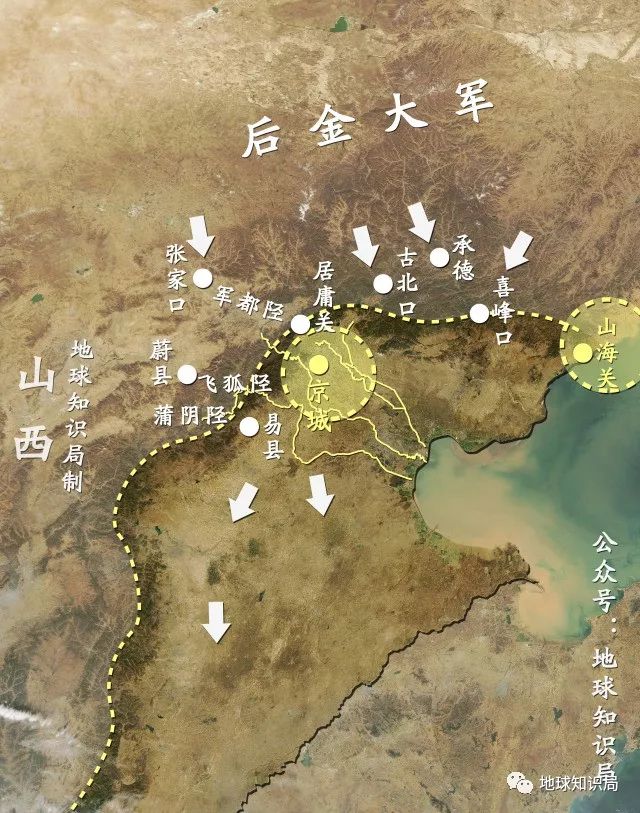

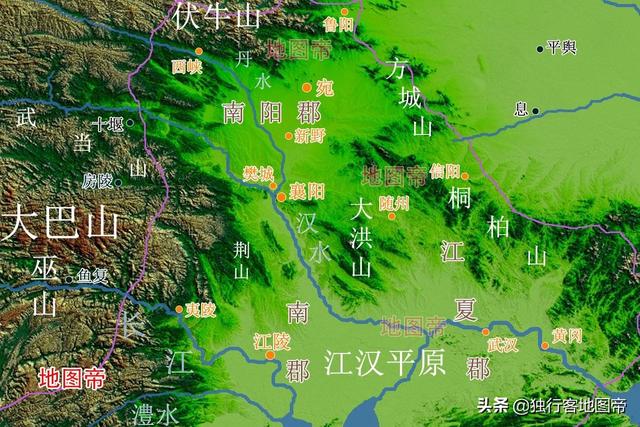

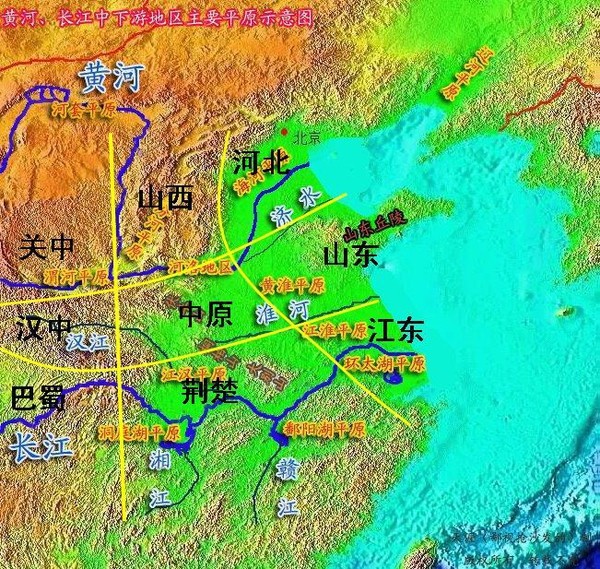

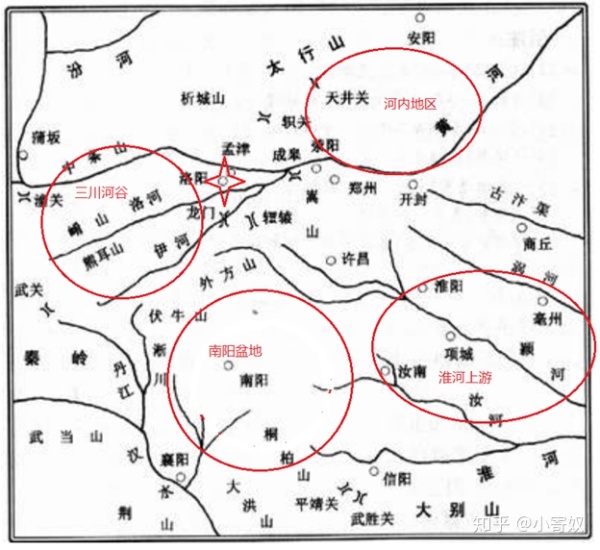

��¥H�e�A�����a�Ϫ���Էŷx����A�A�X�A�~���o�i�A����Ӹ��j�q���H�f�C���ۭ𤤴��H��A����ܪ��V�ӶV�H�N����A�o�b�����n�צa�ϧ�[����C�S�O�O�F�n�u���ѩ���Z������W�ߪ��v�T�A��_�a�Ϯ�Ԥj���ʶV�ӶV�j�A���귽�V�ӶV���F�A�ϱo���w�a�Ϫ��A�~�g�ٰI�h�Y���A���ͧx���A���|�٬ެ�X�C�b��w�v��, �]�ʮv��³ ,�Ҥ����o���`�h�����N�� , ���w�T�x�]���D�x��,���I���C���L�ܡC

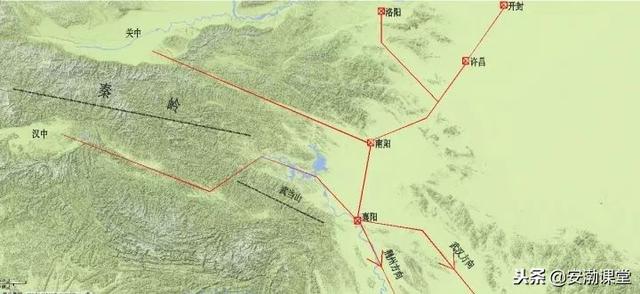

�A�̭�N�H�e�������A�ۯ��~����(���~�۪��b�������Ԫ��ɶ��ä���)�A�u����~���������D����n�A���p���N���B�q���H���w�������p�e�A��ܯ}�a���֡A�B���s�e���T�������C������Q�������a�����]�𬰾Ԥ��i�ΡA�����_��F�v�ӻ��A�ٺ�O�۹��ت��a��(������ӵإ_�X�G�������Գ�)�C���L�H�Q�ʫn�_�¨����A�ۥ_�Q�Τ@�إ_��A��ӵإ_�i�H���v����_����A�]�����ӱ���᪺�U��(�S�O�O���B��)�i�H�A�ץH���w�����C

�𤤸��H��A���w�X�G�C���j�ó��n�����Ө�T���A�C�����}�a�Ӫ��O���P�T�����Q���i�[�A�N����w�S�ơA�����������]���ݤT�B�|�Ӹ`�רϡA���O�o��ÿ���������A�N���H�y����������a�Ϫ��K���}�a�A�ҥH�����ݯ}�����p�i�H���O�����K���}�a�����G�C

��ꦭ�b���¡A�������A���N�w�g�j�T����A�]�����իҤj���B�e�A�ت����@�N�O�n�B���n���̨������A�ܤ��N�ɡA���������Q�]�I�]�Զæӯ}�a�A�Ӥ���n�_�]�������P�F��A�ҥH�ۤ��N�H�ӭ������w��B�e���I���}�ʡC����_���`��A�B�e�����ॢ�\��A�����]�N�����S���F�C

�𥽤��N�j�æʾl�~�A���w�T���a�ϹԤ��A�h�B���ת����Ԫ�����Q�]�I���}�a�P�����ܾE�A���H�f�j�W�Ҭy���o�I�A�N���H���Ͳ��O��_�C�[�W���F�v�����ಾ�A�U���¤��A�N���������n�`���a�A�]�N���i��n���a��j���h��_�������Ͳ��F�C

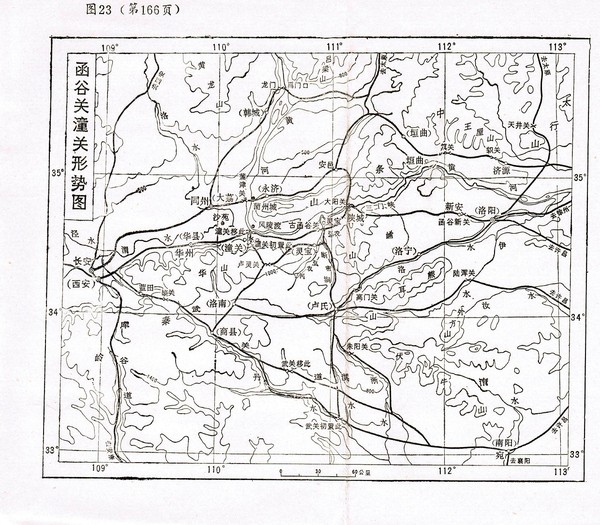

02: �����~�H���A�\�s�B�稦���@�����i�����m���������p�����ɴ�����j�A�H�ܩ��@�v�ѤW�����A��ΤF�H

�������稦�D�����D�C

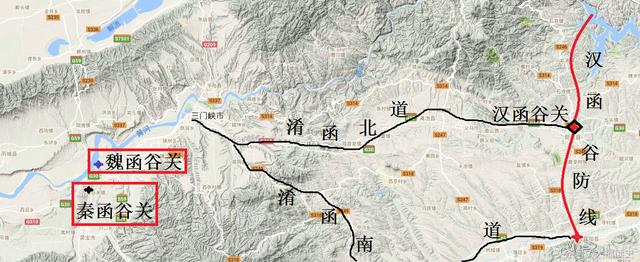

�稦�D�A���s�q�M�U�q��ػ��k�C

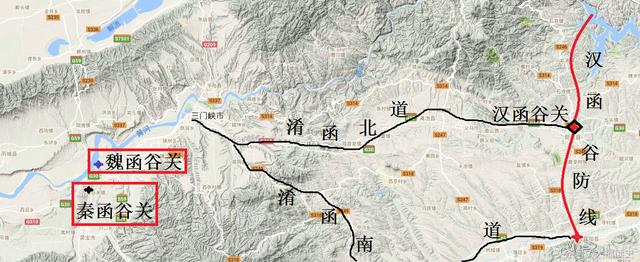

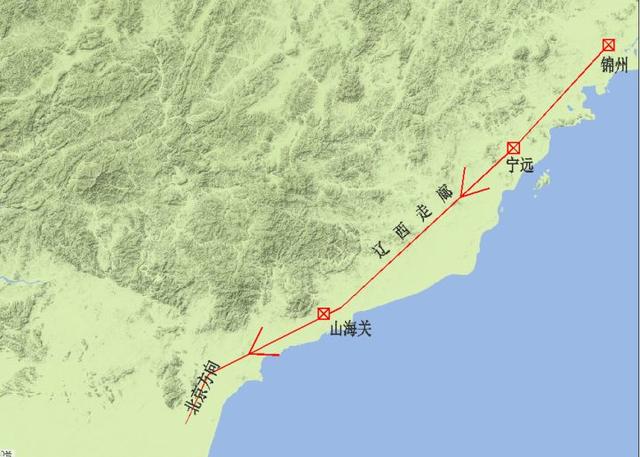

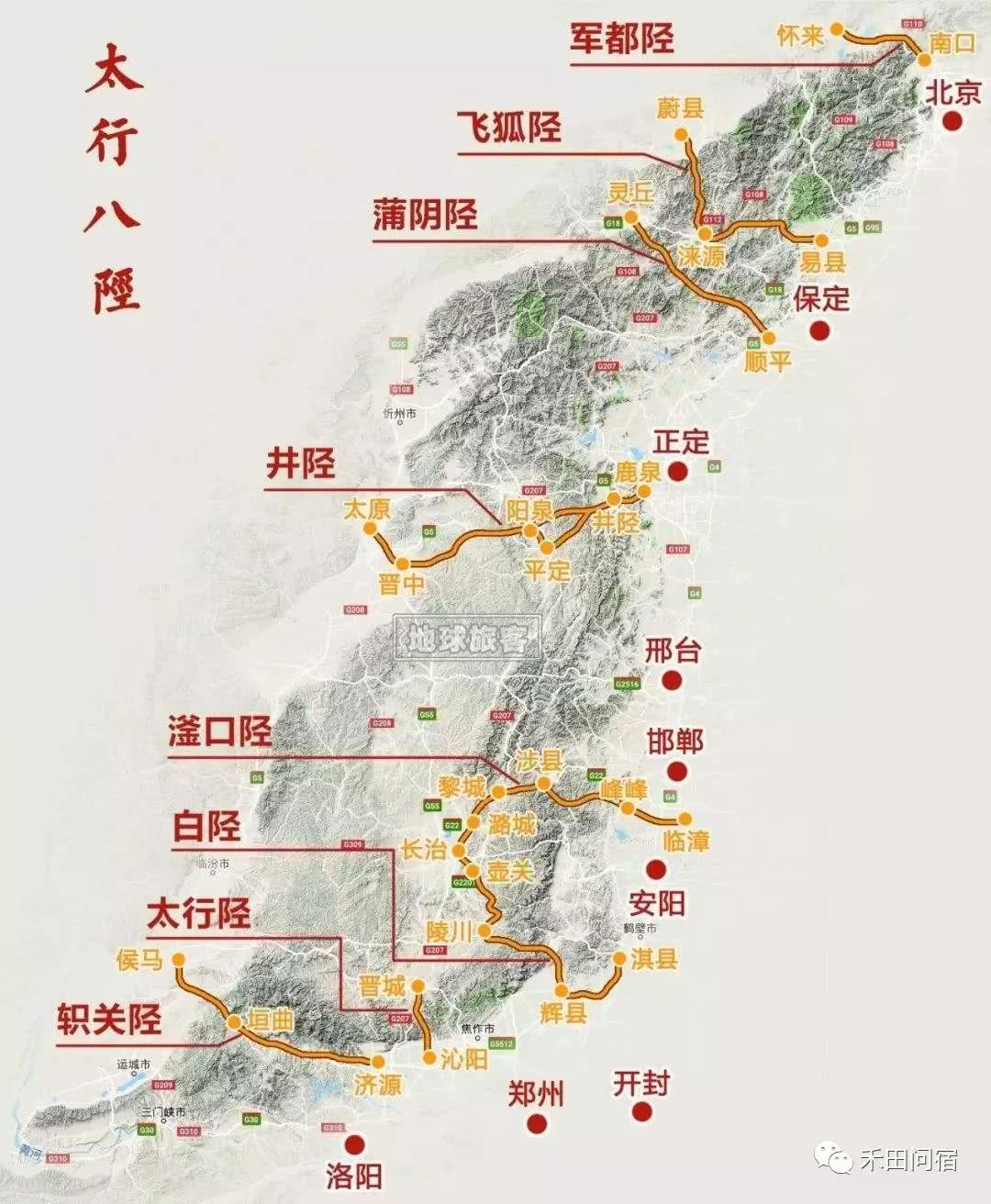

�s�q�W����\�D�A�����O�q�稦�������������140�����D���A�o���D���ä��O�@���U�p�A�ƹ�W�A�����M�D�`�I�m�A�ˤ]�S����u�`�I�p��v���a�B�A�����]���n�X�Ӧa��i�H���}�o����\�D����J�L�~�C

�u�����u�稦�v�A�O�����U�q�W����\�D�A�o���D�����ȶ�15���A�����O�Y���W���@�����_�C

���D�D�����Ϥ��p�U�G

���D�D�����Ϥ��p�U�G

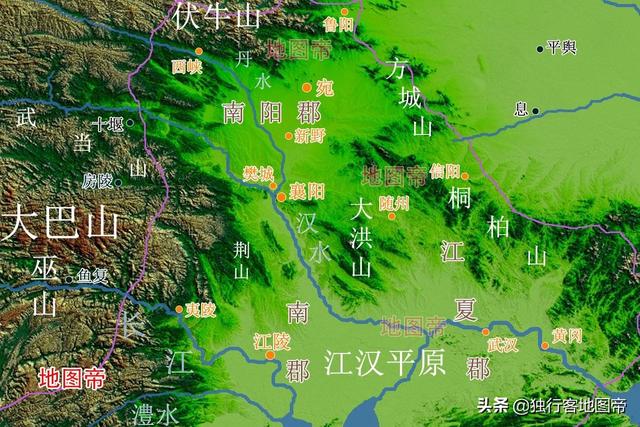

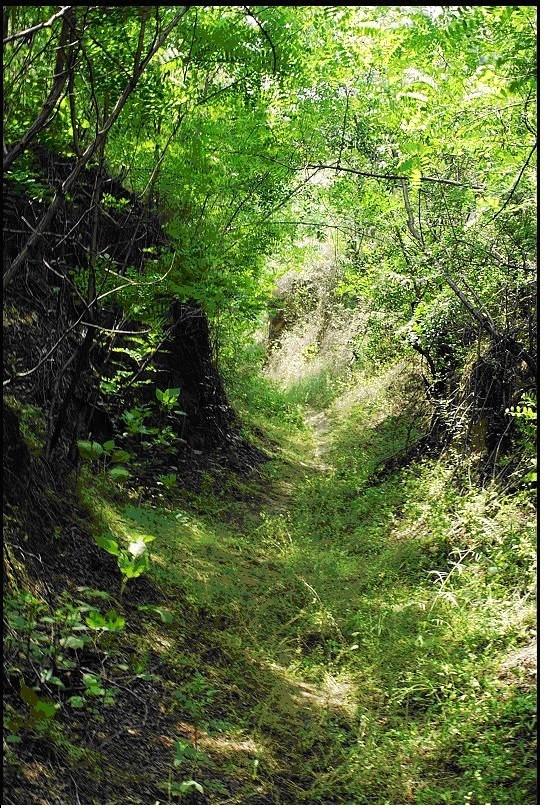

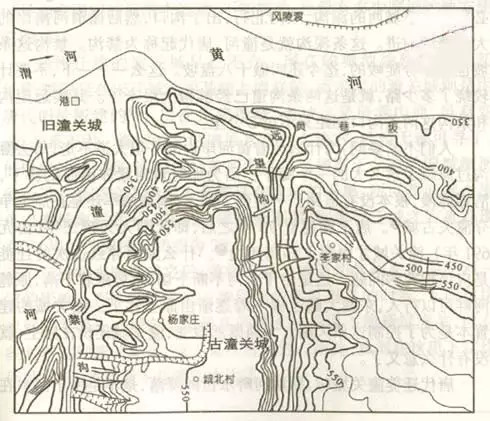

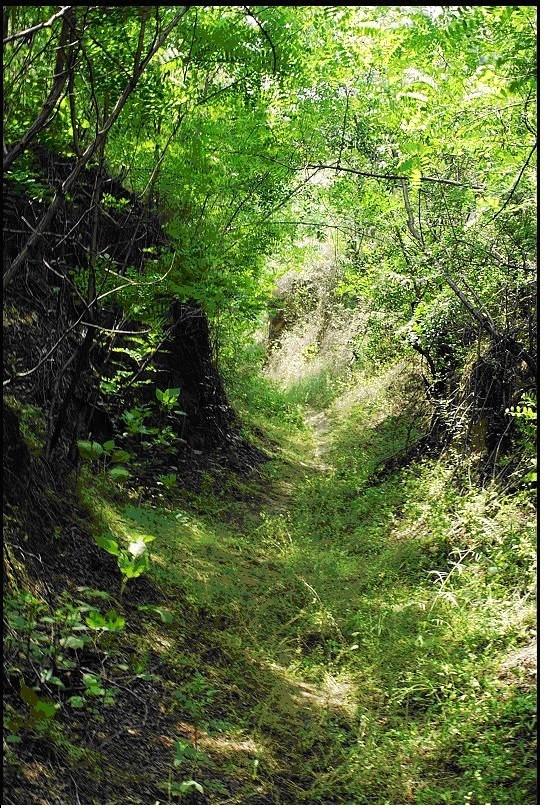

�Y���O�嫬�����g����W��塬���a�ΡA�������Z�p��A�����D�`���A�|�P�k���~�ߡA���e�q�Y���_���y�L�A��K�ۭ���A�ҥH�F�Ӫ���H�n�i�J�����A�S����L�D���i�H���A�u��q�o�����_�q�L�C�o�����_���A�������ߡA�e���L�Ʀ̡A�u�����O�u�������y�A������þb�v�C�j�N�Φp�稦�����I�n�A�����Τ@�ӵ��ӧΦp�A�s�u�Y�d�i��v�A�o�|�Ӧr�u���O�رi�A�稦�T��O�Y�d�i��C

�稦���N���o�����_���}�f�B�A�]�N�O���Ѫe�n�F�_�������W���C�b�Y��쪺�F���A�]�N�O�稦�������e�A�N�O���A�e�]���_�o���e�A�i��S�X�ӤH���D�A����������y�o�O�j�j���W�A�s���_�K��A�Y���K��R���ҡA�N�x�Ǧa�W�ڡ^�C���Ѭݨӥ��A�e���q�ܤp�A���b�j�N�o���O�o�ˡA�]�����A�e�N���F�稦���ѵM���@���e�A�ĤH�n�i��稦���A�N��������L���A�e�A�o�w�g�O�D�`���e�����A�Ӵ�L�e����A�ѩA�e��K�۸Y���F���Ӭy�A�e���M�����������u���@���U�p�������A�L�ĤH���h�֧L���]�L�k�\�}�A�o�O�稦���S�@�I�n���B�C

���D�D�����Ϥ��p�U�G

���D�D�����Ϥ��p�U�G

���D�D�����Ϥ��p�U�G

���D�D�����Ϥ��p�U�G

�o�O�稦�����ҫ��C���䰪�a�Y�Y���A�������اY�稦�A�����ئb���ؤf�A���e�Y�O���A�e�C

�줵�ѡA�ѩ���g�y���稦�w�g��S�A���٦���迹�i�M�C�b�e�n�F�_�������W���A���@�������A��7���A�`��17�̡A�o�N�O���~�稦����迹�C

���D�D�����Ϥ��p�U�G

���D�D�����Ϥ��p�U�G

�o�OGoogle�a�ϤW���稦��迹�A�����a�e�F�誺�j���N�O���~�稦�A���W���Ҧb�N�O���~���稦���C

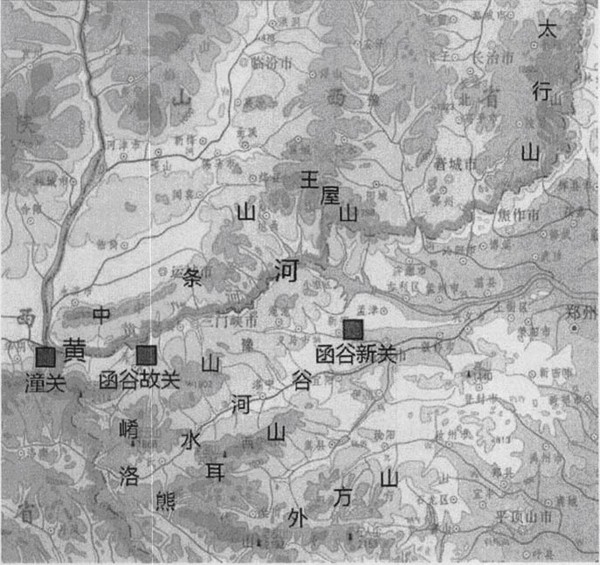

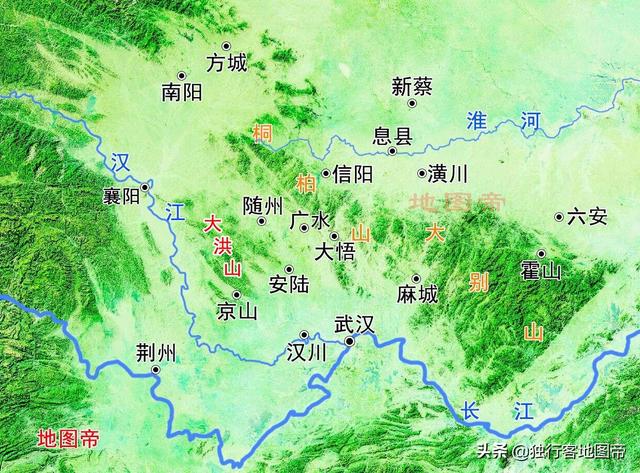

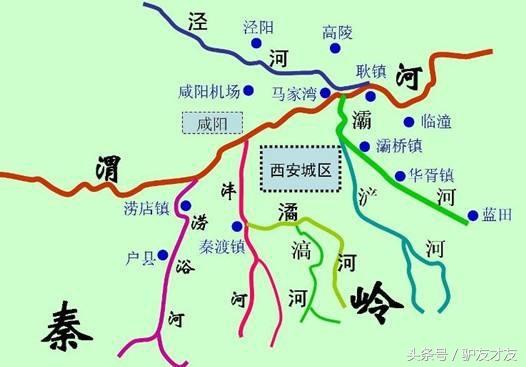

�q�a�ϤW�ӬݡA�Y���W�D���a��A�@�L���I�i���A��������j�N�D�n�p�����稦�O�H���O�]���j�N���Y���W���O�˪L�A�X�Xť�o�ӦW�r�N���D�F�A�u�Y���v�A�i����W���O�K���C��ꤣ���O�Y���W�˪L�K���A�q�\�s���z�A�j�N�٧@�u��L����v�A�S�s�u�Q�f����v�A�i���o�@�ʦh�����A��B���O�K�����˪L�C�K��ɮʰ괿���H�n�u��L����A�H�K���F�i�C���n�u���a��N�O��Ӫ��稦���C�X�X���O�ѩ��W�˪L�K���A�H���o�q��A�u��b���骺�@�����_���樫�C�ҥH�u�n��u���o�����_�A�N���_���F���q�C

���D�D�����Ϥ��p�U�G

���D�D�����Ϥ��p�U�G

�o�O���Ѩ稦���ҼˡA�o�p���@�������A�۵M�O�d�ʦ~�ӯʤֺ��@���J�n�����G�A���q�o�̫o�i�H���㪺���D����s���u�Y�d�i��v�C

�稦���������ӯ�o�F�H

���O�]���b�~�Z�Ҧ~���A�~�Z�ҧ�稦���V�F���ʤF300�h���A����F�s�w�C

������~�Z�ҭn��稦�����쨺�a��h�O�A���ӶDzΪ����k�A���Ӳ�N�x�����A�ƥߤj�\�A���`�H�ۤv�����~���H�Ӳۮ��A�]���V�~�Z�ҽШD�A���@�ʽ�A���@�������H�C��O���F���U�L�A�~�Z�ҴN��稦���V�F���ʤF300�h���A�ⷨ�����a�m��F�i�F�C�{�N���@�ǾǪ̡]�p��徳�i�^���{�P�o�ػ��k�A��²���J��A������Ӥ���F��A�~�Z�ҥDZo着���F�L���ʨ稦���H�~�Z�Ү��ʨ稦�����u����]�A�O���F�X�j��������a�C

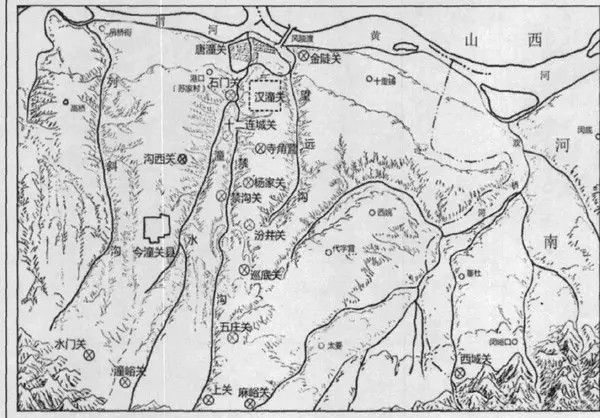

���ޫ�a�A�ϥ��O�~�Z�ҤU�O�b�s�w���ؤF�@�y�����A�éR�W���稦���A��즳������������A�b��W�إߤF���A���C

�o�ˡA�q�~�Z�Ҷ}�l�A�һ����稦���N���A�O��B���®ɻ����稦���F�A�ӬO�s�w�������ӡC

���D�D�����Ϥ��p�U�G

���D�D�����Ϥ��p�U�G

���O�A�s�w���稦�s���γӻ����p�G���A�b�Բ��W���N�q�j�j���C�A�ӥB�èS���o�L�j���ԧС]�]�����O�L�a�������a�F�A��p���ܤJ�����A�N�O�L������A¶�L�稦�s���A�|�v�A���]�]�N�O�稦�G���^�A�ѩA�S�����m�A�]���o�H���P�i�J�����^�A�ҥH�s�������W�����p��G���C

���]���s���b�x�ƾԲ��W���৹�����N�G���A�ҥH�s�����]�A���G�����Բ����Ȥ��M�s�b�A�u���L�O�ѥ��A���өӾ�}�F�C���稦�����aģ�����B�����j�h�A�ڻ{���o�̭�����]�A���F�s���E�m���~�A�G���]�Y���A�^���a���ܤƤ]���ӬO���n��]�C

�稦�G�������I�A��ڤW�̿����I�A�@�O���e��K�۸Y���_���Ө��A���d�@�I�ŻءC�G�O�Y���W�˪L�K���A�H���o�q��C���o���I���O�D�`�e���o���ܤƪ��C

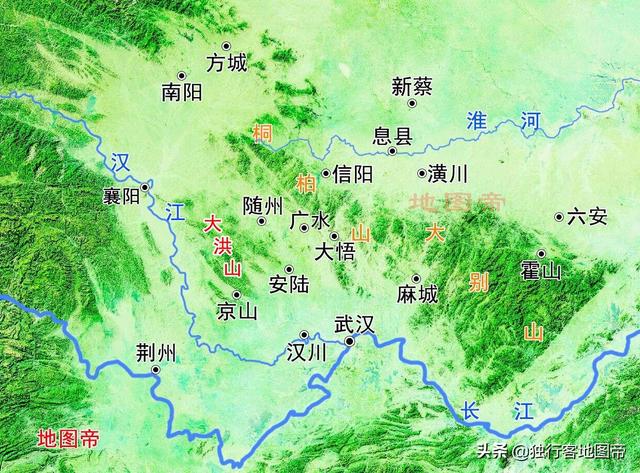

�Y���O�嫬�����g���쪺�a�ΡA���g���쪺���n�S�ʴN�O�g�貨�P�A�D�`�e���y���A�S�O�O�b�y���@�ΤU�A�e�y���U���{�H�D�`����C�@�}�l�ɡA���e��K�۸Y���A���H着�e�y���_�R��A�e�D���_�U���A���e����]�H�����_���C�A��Ӻ�K�ۭ��骺�e�D�N�|�r�S�X�ӡA�Φ��e�y�C�ӳo�e�y�@���Φ��A�稦�������I�N�N���_�s�b�A�]���H�̳��q�e�y���F�A�d�x�U�����A���稦�������_�F�C�e�y���o���s���A�b�F�~���~�N�w�g�Φ��F�A��ީ��������A�]���稦�I�c�A��O�R�O�\�u��G���H�_�Q���B�w�طs���A�æb���̫إߤF�����A�v���Q�稦���C�Q�稦���o���D�A���N�O�b���e�r�S�X���e�y�W�Φ����C�H着�s�����}�P�A�稦�G�����Բ����n�ʷ��j�����C�F�C�~�N���A�����b�稦�G�������}���W�]�Y�����W���^�A�����®ɱN�����������e��A���N�O���F����e�y�W�������s�j���C�q������A�����N�@���b���e��W�A����ѩ��A�]���n�ؤT���l���w�A�~�N�F�_�����V�n�E���줵�Ѫ��a��C

�t�~�A�Y���W�˪L�������A�]�ϱo�稦�������I���A�C���Ǵ˪L�O����ɭԮ������A�{�b�w�g�L�q�]�ҡA���i�H�֩w���O�A�˪L�������A���M�ɭP�稦���ॢ��Բ��N�q�C

�A�������C

�������W������v�U�A�O��ޤj���W�A�ҿ׳ζ���T������A�ܲ��b������O�]�C�]�����z�Ѭ۫H�A�����l�ءA���Ӧb�F�~���~�C

���D�D�����Ϥ��p�U�G

���D�D�����Ϥ��p�U�G

�稦���B�稦�s���B�������Y��

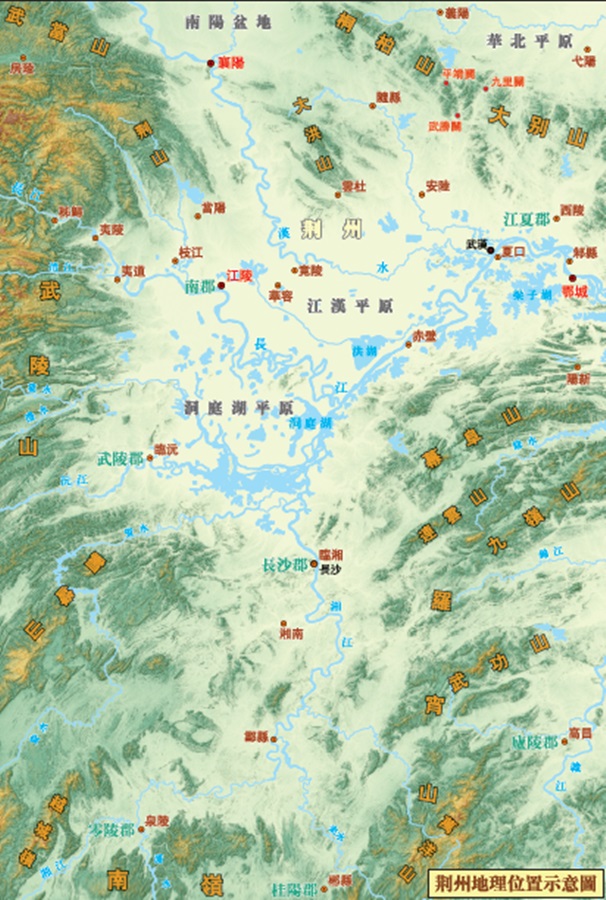

�������a�Τ]�D�`�I�n�A�������e�P���e������I�A�K��ɺٴ��U�A�ﭱ�N�O���e�����n��f������C�b���e���n���A������e�y�A�譱���@���s����]�o�]�O�����o�W����]�^�A�F���@���s���淾�A�b����]�Ψ��y�T���^�P���淾�����A�O�@��塬�A�e���⤽���A�����B�C�ʦ̡A�ѩ�ⰼ�`�~�Q���y�R��A�]���k���~�ߡA�D�`�I�m�C�b塬���_���N�O���e�A�M�稦���@�ˡA���e��K��塬��y�I�A�S������ŻءA�ϱo�C�ӦV���i���H�A�������q�L��W�A�ӦA�L��L���i���C

�n�n�W塬�A�N�u���@�����i�H�q��A�s������坂�A�o�����M�稦�@�ˡA�n����a����A�_���M���e�������@�������_�A�Φ��F�n�̰���A�_�{����ζաA�����ߤ@�չD�A�e�ȼƦ̡A�]�O�Y�d�i��A�D�`�I�m�C�o������坂�A���a�H�]�s�u�����t���v�A�u�����v������סA�u�t���v�ήe���I�m�C�ڰO�o�W�@��90�~�N�ɡA�������@�������m�]�l�L�k�n�A�����s�ɤH�����X�����A�b�����t���g�L�A�Y�Ϧb�ù����ݡA���I�m�]�O�O�H�����x�ԡC

�e������\�D���s�q�M�U�q��ءA�U�q����\�D�ȶȫ��Y���W�������չD�A���s�q����\�D�����O�q�稦����������140�������D���A�o140�����D���A��_�I�O15���稦�A����I�N�O����坂�o��5���t���A���O�Y�d�i�몺�I�m���ҡA�i�׳y���_���C

�u着����坂�W�F塬�A�N��F�����C�M�稦�����P�A�����ä��O�ئb�չD���_�I�A�ӬO�ئb�F�չD���I�����줧�W�C

�b��������A�N�O����Ψ��y�T���C�䤤�T���`�ƤQ�̡A���I�m�W�L�F����A�O�����譱���̻١C�M�ӡA�T�����M���_�F�F��A���T���������i�n�_�q��A���H�̱q����坂�n�W塬�Y�A�g�L������A�N�Ѽ����n��A��F�T���A�M��A�q�T���_�W�A��F�T���P���������I��e���f�A�X��e���f��A�N�i�H�u�������b���w�F�C

���D�D�����Ϥ��p�U�G

���D�D�����Ϥ��p�U�G

�����ζչ�1

���M�A�o�O�~�«إ����ɪ����p�A�ƹ�W�A�����M�稦�����{�ۤ@�ӦP�˪����D�A�N�O���e���U���C�~�ª�ؼ����ɡA���e��K��塬��y�I�A�n�Q�q�L�u��n�W����A���H着���e���_�R��A�e�D���_�[�`�A�e�ɤ��_�U���A��Ӫ��e�ɴN�|�r�S�X�ӡA�Φ��e�y�A�q�ӾɭP���I���A�A��H�q����坂�X�ӡA�����A�n塬�A�q�e�y�W�L�h�N��F�C�p���@�ӡA��W���~�����N�����FŤ�l���զ��C�]���q��¶}�l�A�N���������F�a��A�q塬�W����F�e�y�A�ӧ���塬�W���T�����¸��o��F�C

�ѩ�T���V�n�i�H���诳���A�óq�V�Z���A�խY�ĤH�۸T���_�W�A�N�i�H��F�����I��A�]���T�������m�O�������u�����������A�@���������u���t�M�A�b�T�������إߦ��Q�G�����i�A�٧@�Q�G�s���A�b��®ɬO�T��H�q�檺�A�T�����ҥH�W���u�T�v�A�N�O�o�ӭ�]�C���_������A�N�O���x���۸T���_�W�A¶������I���A�⭱�����A�q�ӧ�}���C��x���ҥH�����F��T�������u�A�N�O�]���o�������ɸT��q��A�q�ӧΦ�������w���A�ѰO�F�o�̥i�H�q��C���§��ۦ�������A�]�O�ۼ����n��¶�D������A�⭱�����q�ӯ}���A���o���O���T���A�ӬO���O�n�s���s�S�C�]�����®ɸT���O�@�����n�D���A���x���i�ण���u�C

�]���A�����_�̶��e�A�n�a�����A�F������坂���I���A�観�T�����ѹաA�۵M�O�ѤU�����A��������C

���D�D�����Ϥ��p�U�G

���D�D�����Ϥ��p�U�G

�����ζչ�2

�ӲӦҨs�稦���M���������o�A���F�v�]���A�]���d�~�����a���ܤƪ��]���C

������@�}�l���H�]���ɳ]���O�稦���A�Ӥ��O�����H

�o�̧ڻ{������Ӧ]���C

�@�O�q�F�v�W���A�稦�����l�ءA�O�b��ɡA�o�ɼ����w�g�O�����g�C���H�]�稦�����D�n�ت��N�O���F�m�ĩ������~�A�J�M�b�稦�����D�`�I�n���a�ΡA���N�S�����n�h�Y�@�ʾl���F�C

�G�O�q�a�ΤW���A�稦�����@�ӫD�`�u�V���a��A�N�O���û��u���V�@�Ӥ�V���ĤH�A�ĤH�û��u��q�F���ӡA�ӨS���ĤG�����i���C�o�I�O�����W���C�����b�a���I�n�譱���p�稦���A�ĤH�i�H�q�T���ӡ]�p���_�^�A�i�H�q�����n�S�Өӡ]�p���ۦ��^�A�]�i�H�q�_���Z�z�ӡ]�p��ޡ^�C�q�o�ӷN�q�W���A�稦�����a�άO�n�u��������C

���D�D�����Ϥ��p�U�G

���D�D�����Ϥ��p�U�G

���������Ӽ����S���N�F�稦���O�H

�]�O��Ӥ譱�A�@�O�F�v�W���A�~�Z�Ҭ��F�X�j������a�A�[�j�������v�A�N�稦������F�s�w�A�q�ӭ��C�F�稦�G���b�F�v�W�����q�C

�t�@�譱�A�]�O�a�ΩM���Ҫ��ܤơC�ѩ���e���U���A�ϱo�Y���_���i�H�q��A�ϱo��V�������A�ݭn�g�L�稦���C�P�ɡA�Y���W�˪L�������A�ϱo���I���A�C���h�F�˪L�M�ߤ@�q�D�a��A�稦���N�w�g���h�F�x�ƤW���N�q�A�ҥH�����M�n�Q���N�C

�b�o�ر��p�U�A�����@���稦�������N�N�X�{�F�C���M��Ӽ����]�X�{�F���e�U�������D�A�������ӹL�稦�����@�I�O�A�������̿��˪L�@���ۤv�����@�C�ҥH���e�U�����ͤF�s���D���A�������ӻ��u�ݭn���������N�i�H�~�����u�n�z�A�@��������C

03:���v�W��}���w�����u�A�r�H�̬O����}���w���H

�����}�Ghttps://kknews.cc/history/p5954ye.html

[�����l�w�g�Q�@�̩�2021/6/23 �U�� 04:56:12�s��L]

���D�D�����Ϥ��p�U�G

���D�D�����Ϥ��p�U�G

![ip�a�}�w�]�m�O�K](skins/Default/ip.gif)

���D�D�����Ϥ��p�U�G

���D�D�����Ϥ��p�U�G