在黃遵憲的《日本國志》正式問世之前,中國人對日本的知識幾乎等於零,鴉片戰爭的炮聲震破了中國人的迷夢,有識之士開始睜眼看世界,尋求“制夷”之道,然而眼光所及,主要是歐美列強,對東瀛鄰國並不在意,這種狀況差不多持續到甲午戰爭。

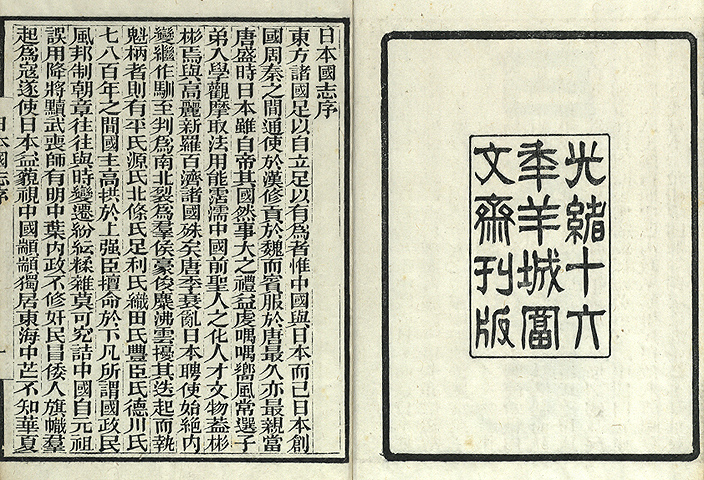

事情巧得令人不安,黃遵憲積多年之功、嘔心瀝血寫成的《日本國志》由於種種原因遲遲未能面世,直到1895年,也就是日本海軍大敗清朝北洋水師、中國與日本簽訂喪權辱國的“馬關條約”那一年才刻成正式出版,這時距離此書完成已有八年之久。據說那一年清廷外交官員袁昶到南京見張之洞,隨身就帶著《日本國志》,並且這樣說:這部書如果早發表的話,可以省去我們對日賠款二萬萬兩銀子呢!梁啓超在《日本國志》後記中也感歎道:“中國人寡知日本者也。黃子公度撰日本國志,梁啓超讀之,欣懌詠歎;黃子乃今知日本、乃今知日本所以強,賴黃子也。又懣憤責黃子曰:乃今知中國、知中國之所以弱,在黃子成書十年久,謙讓不流通,令中國人寡知日本,不鑒、不備、不悚、以至今日也。”從這些話裏,可以體味到一種歷史的沈重感,傲慢迂闊的中國統治者一向以“中華”自居,把別國視作“蠻夷”而不放在眼裏,最後成了不諳世事的井底之蛙。甲午一役,充分暴露了這個致命弱點,其情形,正如黃遵憲在其書自序中言道:“餘觀日本士夫類能談中國之書,考中國之事。而中國士夫好談古義足已自封,於外事不屑措意。無論泰西,即日本與我僅隔一衣帶水,擊柝相聞,朝發可以夕至,亦視之若海外三神山,可望而不可即。若鄒衍之談九州,一似六合之外,荒誕不足議論也者。可不謂狹隘歟!”

毫無疑問,黃遵憲編撰《日本國志》目的並不在日本,而在中國。作爲時代的先覺者與大清朝廷的開明外交官,黃遵憲最早看到了亡國亡種的危機與可能的解救之道。他認定:“中國必變從西法,其變法也,或如日本之自強,或如埃及之被逼,或如印度之受轄,或如波蘭之瓜分,則我不敢知。”他衷心希望的,是中國能像日本那樣通過學習西方達到自強,所以寫這部宣傳介紹日本明治維新的書。既然目的不在日本,而是在中國,衡量日本的尺子,主要也是西方——當然是“西學中源”、“中體西用”前提下的形而下的西方,這兩個“預設”,決定了黃遵憲對日本的解讀帶強烈的急功近利性,而不是把日本當作一個獨立的純粹的研究物件。《日本國志》以介紹政治制度爲主,密切聯繫中國實際,在全書的“凡例”中,作者這樣說明:“檢昨日之曆以用之今日則妄,執古方以藥今病則謬,故傑俊貴識時,不出戶庭而論天下事則浮,坐雲霧而觀人之國則暗,故兵家貴知彼。日本變法以來,革故鼎新,舊日政令百不存一。今所撰錄皆詳今略古,詳近略遠,凡牽涉西法,尤加詳備,期適用也。若夫大八洲之事,三千年之統,欲博其事,詳其人,則有日本諸史在。”這種厚今薄古、爲我所用的論述方式,對於中國讀者尤其是想效法日本在中國實施變法的人來說,無疑有極大的啓發和幫助,然而對於整體地、恰如其分地理解日本民族,闡明日本文化的來龍去脈,則力有不逮。

黃遵憲的日本觀包含這樣一個自我迴圈的邏輯:西學源出中國,日本模仿西方,中國學習日本。在“學術志”中作者認爲:西法立教源於墨子,用法類乎申韓,設官類乎《周禮》,行政類乎《管子》,一切格致之學,散見於周秦諸書,原因是“蓋中土開國最先,數千年前環四海而居者,類皆蠻夷戎狄,鶉居蛾伏,混沌茫昧。而吾中土既聖智輩出,凡所以厚生利用者,固已無不備。其時,儒者能通天、地、人,農夫戍卒能知天文、工執藝事,得與坐而論道者,居六者之一。西人之學,未有能出吾書之範圍者也”。進而主張:“譬之家有秘方,再傳而失於鄰人,久而迹所在,或不憚千金以購還之。”通過考求古制,參取新法,趕超西方列強,再創“內則追三代之隆,外則居萬國之上”的輝煌。這種論述策略,對於一個飽受屈辱、風雨飄搖的“天朝帝國”,無疑是有吸引力的。

黃遵憲是“同文同種”東亞觀的始作俑者,在《人境廬詩草》中,他這樣形容中日兩國的關係:“同在亞細亞,自昔鄰封輯。譬如輔車依,譬如倚角立。所恃各富強,乃能相輔弼,同類爭奮興,外侮日潛匿。解甲歌太平,傳之千萬億。”這同樣體現在《日本國志》的寫作上,抛棄了過去一貫的“天朝上國”妄自尊大、居高臨下的姿態,而是採取平等的立場。這種“同文同種”東亞觀,在當時歷史條件下有積極的內涵,表達了一種美好的願望。然而僅僅“同文同種”是不解決問題的。關於這一點,十多年後革命志士陳天華在《絕命書》裏有透徹的分析:“同盟爲利害之關係相同之故,而不由於同文同種。英不與歐洲同文同種之國同盟,而與不同文同種之日本同盟;日本不與亞洲同文同種之國同盟,而與不同文同種之英國同盟。無他,利害相衝突,則雖同文同種,而亦相仇讎;利害關係相同,則雖不同文同種,而亦相同盟。中國之與日本,利害關係,可謂同矣,然而實力苟不相等,是同盟其名,保護其實也,故今日而欲與日本同盟,是欲作朝鮮也;居今日而欲與日本相離,是欲亡東亞也。惟能分擔保全東亞之義務,則彼不能專握東亞之權利,可斷言也。”

《日本國志》全書洋溢強烈的中國問題意識。它的問世,標誌著中國對日本的態度,由歷來大而化之的怠慢,一變爲急功近利的關注。這種思考問題的方式當然有它的好處,至少可以在某一方面凸現問題的深刻性。然而日本到底是一個怎樣的民族?它有什麽與衆不同的特點?它還是留下很多懸念。

此主題相關圖片如下:

此主題相關圖片如下: