- 佛網Life論壇 (http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/index.asp)

-- 歷史風雲版(Life論壇) (http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/list.asp?boardid=12)

---- 【戰史】端平入洛——蒙宋全面戰爭的序幕 (http://www.buddhanet.idv.tw/aspboard/dispbbs.asp?boardid=12&id=13267)

-- 發表時間:2008/7/17 上午 11:47:54

-- 【戰史】端平入洛——蒙宋全面戰爭的序幕

端平元年(1234)六月中旬的一天,從壽州到蒙城的大路上出現了一支衣甲鮮明,行軍勁頭十足,似乎士氣也很不錯的軍隊.

雖然這裏爲金人所統治已經有100多年了,但畢竟離宋境不遠,南宋朝廷什麽時候心血來潮想北伐一把或者是邊將們嫌升得太慢也想順便撈點外快的時候,就可能會有一兩支宋軍打過來,因此老百姓們也不難認出這是宋軍的軍服和旗號.對軍事熟悉一點,像打過仗或是與宋軍偷偷接觸過的人甚至可以看出這是淮西制置使下屬的軍隊,只是旗號上的官銜有點奇怪--"關陝制置使全".

關陝制置使?大宋什麽時候又有了個關陝制置使呢?關陝不是被蒙古人占了嗎?莫非......

事情還要從去年說起。從去年秋天到今年春天,南宋的理宗皇帝和他的大臣們接連遇到了兩件大事。紹定六年(1233)十月,權傾一時的丞相史彌遠去世了。

在登基8年之後,宋理宗終於能夠親政了。與他的好幾位祖先一樣,這又是一個“時刻不忘恢復大計”,“急欲洗濯三十年積弊”的皇帝。爲了表示自己勵精圖治的決心和能力,在激動得立刻將第二年改成“端平”年號的同時,他一方面“詔求直言”,罷斥史彌遠一黨,召回了被史彌遠貶謫的真德秀等十幾名大臣,委以要職。一時間儼然有爲明君狀,人稱“端平更化”。

僅僅是這些,皇帝顯然覺得是不夠的,他要得是拓展疆土,恢復中原,建立他的中興偉業。而這時,在他看來,恰好是一個天賜良機。

今年正月初九,在宋蒙兩軍的夾擊下,堅守了近半年,絕糧三月的金國最後一個都城——蔡州陷落。金哀宗自盡,剛即位幾個時辰的末帝完顔承麟在創下了中國歷史上短命皇帝的吉尼斯記錄之後爲沖進城的亂軍所殺。共傳10帝,曆120年的金國至此滅亡。由於在最後的兩個月裏,由孟珙指揮的2萬宋軍參加了對蔡州的圍攻——雖然宋軍在此次的攻城戰中起了很大作用,但說起來也許還是孟拱帶去的30萬石軍糧更重要些吧——南宋朝廷毫不猶豫的將這“刷會稽之恥,復齊襄之仇”的功勞算在了自己身上。不過話又說回來了,這也並非毫無道理,到底首先突破蔡州城防也是宋軍。

蔡州戰後,蒙軍主力北撤。按照和約,以陳蔡爲界,界線以東南的包括蔡州在內的大片土地劃給了宋朝。足足有幾乎相當於金國南京路的一半的領土進帳,毫無疑問這是一個南宋朝廷從沒撿到過的大餡餅。

餡餅雖然大,但也只是相對的,在理宗皇帝看來這還遠遠不夠,他想要的是北宋的故都“三京”——東京開封府,西京河南府(洛陽)和南京應天府(商丘)。從金亡的當月(正月)到四月的短短時間裏,理宗就接連三次派大員到河南境內的北宋八陵“省謁”,其急不可耐之心溢於言表。

常言道“皇上不急太監急”,這次卻倒了過來。理宗皇帝自己急得不行,而大臣們卻不停的給他潑冷水。從朝中的參知政事兼知樞密院事喬行簡,簽書樞密院事鄭性之,同知樞密院事陳貴誼到各戰區的統兵大員——四川戰區的四川制置使趙彥呐,統領戰略預備隊的沿江制置使曾從龍(此人不久後晉升爲參知政事),尤其是手握重兵,與蒙古人打交道最多而距離三京又最近的京湖戰區的京湖制置使史嵩之都對皇帝的進兵計劃堅決反對。

皇帝僅有的幾個支持者是新任的宰相鄭清之以及他的學生兩淮制置使趙範和淮東制置使趙葵兄弟——趙氏兄弟3年前取得了擊破割據山東的李全的勝利,因爲這一戰功,再加上時掌樞密院大權的老師的提攜,兄弟倆連連晉升,直做到了封疆大帥,而老師能夠榮登相位,無疑與學生們的戰功也是分不開的。總而言之,在吃到了甜頭之後,他們對邀“邊功”無疑是更加急切了,而孟珙指揮的京湖軍在蔡州的勝利可能對他們也是一個刺激。擊破李全就可以當上制置使,那麽收復三京又會怎麽樣呢?

反對者主要的觀點有三條:

第一,宋朝內政狀況不佳,軍隊不足;第二,河南地區在蒙金長期交戰的情況下被破壞得十分嚴重,無法給部隊提供軍需;以上還只是一些技術性問題,最後一點,也是最核心的一點是——蒙古人兵強馬壯,一旦惹惱了,殺將過來怎麽辦?——這種事情宋人可不是沒有經歷過的!

關於蒙古人的問題,主戰派提出了“據關阻河”的戰略:以部隊搶佔潼關,控制黃河,以此二者爲屏障,與蒙軍長期對峙——金人當年不就在這裏堅持了十幾年麽?

就此,任權沿江制置使的吳潛說“自潼關至清河三千餘裏,須用十五萬兵,又須百戰堅韌如金人,乃可持久歲月”。話是說得夠絕了,可是當時東西方之間還沒有資訊溝通,否則他還可以說出更絕的話——金人之所以能據關阻河,最重要的是蒙古軍主力已經西征去了!

儘管另一派的觀點言之鑿鑿,沈醉在中興大宋的夢中的理宗皇帝還是在不斷表示朕從善如流的同時,下達了“端平入洛”的出師檄文:“蠢茲女真,紊我王略,遂至同文之俗,半爲左衽之汙...因彼鷸蚌之相持,甚於豺狼之交齧。百姓至此極也...痛念君師之責,實均父母之懷。乃敕元戎,往清餘孽。”總的意思就是說,當年這裏就是我的地盤,現在蒙古人和金人打仗,老百姓受苦了,我要解民於倒懸,派兵救你們來了!

值得說明的一點是,有一種說法是蒙宋早有約定,滅金後以河南地歸宋,宋軍只不過是去履約而已。假如這是真的,那麽這麽堂而皇之的藉口,出師檄文裏怎麽可能沒有呢?從檄文可見,就是理宗皇帝自己也不好意思去宣揚什麽“蒙古背約”之類的話。

檄文雖然是下了,但三京卻不會因爲這個檄文就自動回到宋朝的手裏來,就算真是傳檄而定,也還得要傳檄的人呀!

毫無疑問,參加端平入洛的第一人選是京湖制置使史嵩之--前任宰相的侄子.道理很簡單,京湖軍離三京最近,進兵最方便,後勤補給也容易解決,而且京湖軍是宋軍中與蒙古人交道打得最多的部隊.可是,京湖軍的總司令史嵩之卻是端平入洛的堅決反對者--皇帝讓他和兩淮將領協商進兵方略,他卻上書六條,"力陳非策";皇帝讓他籌劃此役的糧餉,他卻以京湖連年饑謹爲由拒絕辦理;最後弄得皇帝沒有辦法了,在兩淮軍出動之後,以兵部尚書的職位來誘惑他參加,竟也被一口回絕!像這樣戰役已經開始,而將帥對任命還推三阻四的情況,在世界戰爭史上恐怕也是罕見的,而皇帝的命令被違抗到這個份上,居然還不把違旨者撤職,也決不是能夠經常見得到的。

不知道與史嵩之的榜樣力量有沒有關係,在端平入洛之役中宋軍將帥違旨成風!理宗令四川制置使趙彥呐出兵策應,他不幹。就連原先出兵的主要支持者兩淮制置使趙範在戰役發起後,也改變了主意,在黃州,光州一帶按兵不動,雖然這時候他已經被任命爲東京留守知開封府.

出奇強硬的將帥和出奇軟弱的皇帝碰到了一起,最終的結果是:參加端平入洛的軍隊只剩下了趙葵的淮東軍以及淮西軍的一部分.在這樣關係到國家前途命運的軍事行動中,各部隊竟然也一個幹一個看一個搗蛋,實在是天下奇聞呀!

雖然似乎還沒有出師就感覺挺不利的了,兩淮的宋軍終於還是集中了六萬軍隊,開始了入洛的進軍。

端平元年六月十二日,以知廬州,不久又被晉升爲關陝制置使的全子才爲主將的淮西軍萬余人作爲第一梯隊,從廬州出發,向壽州,蒙城,亳州前進.不久,趙葵親帥宋軍主力--淮東軍5萬余人向泗州,宿州進發,兩軍約定回師汴京.

就這樣,端平入洛開始了,堪稱中國歷史上最悲壯的戰爭之一的一場將要決定國家與民族命運的生死大決鬥的序幕正在悄悄拉開,它的意義可能遠非人們在數百年之內所能看得到的。

滾滾的長江水在一刻不停的向東奔流著,它可知道不久之後人們的鮮血將會染紅這條大江嗎?也許,對它來說這早已是司空見慣了吧。

全子才指揮的宋軍第一梯隊很快到達了進攻出發地域--壽州,並於六月十八日從壽州出發,北渡淮河。

離開宋境不久,一片劫後慘像就展示在宋軍官兵面前:沿途"茂草長林,白骨相望",偶爾有幾個居民,也只是在一旁悄悄的望著他們,或是來乞討一些食物。6月21日,宋軍抵達蒙城,"城中空無所有,僅存傷殘之民數十而已",22日,軍抵當年曾被稱爲"小東京"的著名繁華城鎮城父,發現城中未毀的建築只剩下官舍兩三處,民居十幾家而已。24日,全子才軍進入亳州,獲得了出師以來的第一次收穫——守城官兵7人降!

更糟糕的是,知道宋人出兵的消息之後,蒙軍竟然決開了黃河南岸的"寸金堤"——僅僅從這個名字,我們就不難想象出這一堤防的重要程度——黃河改道,豫東盡成澤國!事實上,過了淮河不久,宋軍就必須在泥濘中前進了。

雖然不斷有諜報傳來,但宋朝君臣怎麽也想象不到蒙古人的破壞性竟然是這樣的強!歐洲歷史學家記載道,在蒙古西征大軍通過之後,從中亞到東歐,出現了一條數千公里長,數百公里寬的無人地帶。而在中國的中原地區,這個在不久以前還是世界上最繁華富庶的地區,蒙軍的破壞力更是發揮得淋漓盡致.

宋軍將士很快就失去了剛出發時的亢奮,一路看到的這一切仿佛一股陰雲籠罩著他們。不過他們畢竟是兩淮軍的精銳——要知道,在南宋第一線的三個戰區中,兩淮戰區由於直接掩護著行在臨安府的正面,因而是最受重視,實力最強的戰區.——從某種程度上,說他們是全宋軍的精銳也是不過分的。因此,即使條件十分的艱苦,他們也還是堅持在泥水中跋涉著前進,"道路水深有至腰及頸處". 在近乎無人區的水網地帶跋涉了20天之後,全子才軍終於在七月初二日抵達汴京城東。

宋軍剛到達汴京城外不久,就與投降蒙古的金朝官吏李伯淵等人取得了聯繫——對他們來說,毫無疑問宋軍要比蒙古人可親得多,這裏畢竟是北宋的舊都,居民大多也都是漢人,就算扣除這個因素,宋與金的關係怎麽說也比蒙古人要好。

很快,李伯淵等人發起兵變,殺死了降蒙的崔立,迎接宋軍進城.

兵不血刃收復汴京的勝利多少恢復了一些宋軍的士氣,他們眼看就要進入這座從他們曾祖,高祖的時代就望眼欲穿的城市了!

然而,當他們整隊開進開封的時候,他們驚呆了:迎接他們的,不是"清明上河圖"中所描繪的繁華都市,而是六七百守軍,千餘戶人家和遍地"荊棘遺骸"——絕大多數居民不是死于戰火,就是被蒙軍擄至河北"就食",這就是曾經擁有140萬戶人口的世界第一大都市東京汴梁!

更糟糕的是,宋軍在跋涉了這麽長時間之後糧餉已經不濟,軍中幾乎沒有存糧可言。如果說一支輕裝的精銳部隊還只能勉強通過黃泛區的話,那麽運糧的車隊又該怎麽辦呢?由於京湖戰區拒絕供應糧餉,糧草只能從兩淮遠道運來。在淮西方面,"自合肥部舟至京口支裝,涉湖而江,又溯湖而淮,北過徐泗,南過(目於)(目台),曆濠梁,抵壽春"轉了這樣大的一個圈子,還沒有出淮西境!然後,再徵用大量民夫運糧入河南。僅桐城一縣,就出夫15000人之多!而淮東方面,由於黃河改道,也只能徵用民夫運糧。其時六七月間,正值雨季,又要通過黃泛區,運糧的艱難可想而知!

前線的將士們看到的是一座空城和滿目創痍,但理宗皇帝所能看到的只是一封封報捷的戰報。這幾天大概是他最快樂的日子——中興的美夢仿佛就在眼前。得到收復汴京的消息之後,龍顔大悅的皇帝當即給前線將帥加官晉爵,分別任命趙范,趙葵和全子才爲知開封東京留守,知應天南京留守,知河南西京留守,仿佛三京和中原的大片土地已經歸南宋所有了似的。

當上了權兵部尚書,京河制置使兼淮東制置使,知應天府南京留守的趙葵率領淮東軍主力于7月20日趕到汴京。升官升得忘乎所以的他,一見面就責問全子才“我輩始謀據關守河,今以抵汴半月,不急趨洛陽潼關,何待耶?”全子才以實情相告:糧餉未集,無法進兵。按照宋軍原來的戰略部署,部隊確實應該直撲洛陽,潼關,完成對蒙軍的戰略防線。但是現實情況是根本無法出兵!餓著肚子的軍隊就算到了潼關又能怎麽樣呢?能頂得住蒙古人的突擊嗎?

但是,趙葵卻沒有考慮這些。他將遠道而來的好幾支隊伍硬行編成兩個梯隊:第一梯隊13000人,由淮西軍將領徐敏子指揮;第二梯隊15000人,由廬州強勇組成,由楊義指揮。由於糧草不足,趙葵強令各軍只帶5日糧出發,就是這樣,糧食仍然不敷分配,只好讓各軍“陸續起發”。

7月21日,趙葵進入汴京的第二天,徐敏子率軍離開汴京,向洛陽進發。

由於糧食不足,徐敏子下令各軍5日糧留作7日食用,將士們就這樣半饑半飽的向洛陽急進。26日,和州寧淮軍正將張迪奉徐敏子之命,率領一支200人的小分隊先行潛至洛陽。當夜,宋軍逾城"大噪而入".當這些抱著必死決心的勇士沖進城之後,迎接他們的甚至比突然冒出來十萬蒙古伏兵還要令人震驚——什麽也沒有發生!沒有伏兵,沒有守軍,沒有迎降的官員,甚至連驚慌的百姓也沒有,洛陽已經完全成了一座空城。

28日,徐敏子整軍開入洛陽.收復三京的壯舉仿佛已經完成了。可是,就是在第二天,軍需官報告軍中攜帶的5日軍糧已經在過去的8天裏吃完了,部隊開始"采篙和麵作餅而食之".這還不是最糟糕的消息,當天夜裏突然有第二梯隊的散兵逃入洛陽城中,向他報告:今天,楊義指揮的廬州強勇15000余人行軍至龍門時,突然遭到蒙軍驍將劉亨安部的伏擊,全軍覆沒了。

對徐敏子和宋軍第一梯隊的將士來說,這不啻是一聲晴空霹靂,因爲它不僅意味著宋軍將得不到增援和補給,而且還說明蒙軍主力已經形成了對洛陽宋軍的合圍態勢。"於是,在洛之師,聞而奪氣"

直到現在我們都好象是坐在臨安南宋的朝廷裏,看著宋軍發回來的一份份戰報,那麽在這段時間裏,蒙古人又在做些什麽呢?

蒙古人並沒有閑著,主持中原方向軍事的蒙軍統帥速不台,塔察兒一得到宋軍將要進軍的消息就立刻採取了四項措施:

1,決開黃河南岸的"寸金堤",使中原大地盡成澤國,阻礙宋軍進兵及運糧。

2,在三京及附近地區遍佈“哨馬”,“增屯設伏”,隨時監視宋軍的動態。

3,留守部隊撤出三京,將空城留給宋軍,集中主力準備對分散在三京的宋軍實施反突擊,各個擊破。

4,以驍將劉亨安部埋伏於洛陽城東,準備首先用進兵洛陽的宋軍開刀。

與此同時派人飛報窩闊台大汗,準備調蒙古大軍南下。

我們已經看到速不台的這幾項措施是如何一項項發揮作用,如何陷宋軍於極端不利的境地的,我們也可以看到宋軍和蒙古軍統帥的指揮藝術相差何許之大,誠所謂“未戰而廟算勝者,得算多也”

端平元年七月,就在宋軍發起端平入洛的同月,蒙古汗國召開了規模巨大的諸王大會,會上大汗窩闊台與大將塔思(木華黎之孫)有了這樣一段對話:

窩闊台說“今中原,西夏,高麗,回鶻諸國盡以臣附,惟東南一隅,尚阻聲教。朕欲躬行天討,卿等以爲何如?”

塔思回答道“...臣雖駑鈍,願仗天威,掃清浙淮,何勞大駕親臨不測之地哉!”

這段話顯然是經過了後來漢族文人潤色過了的,但是意思還是很清楚。被說中了心思而感到大喜的窩闊台當即下令塔思“與王子闊出總軍南征”,不久蒙古軍主力就向河南急趨。

值得注意的是,在蒙古諸王召開大會的時候,宋軍背約的消息還沒有傳到,而窩闊台下定決心更顯然是在大會以前。因此,蒙軍的行動完全可以用一個詞來形容——蓄謀以久!

讓我們先從蒙古高原回到洛陽城下.8月1日,取得龍門之戰的勝利的蒙軍乘勢派先鋒進抵洛陽城下紮營。

如果是一般的情況下,宋軍毫無疑問應該固守待援,以13000精兵守禦洛陽堅城,以宋軍之善守,蒙古人想拿下洛陽還真的要費些功夫。但此刻卻不同,宋軍內無糧草,外無救兵--沒有救兵倒也罷了,沒有糧草如何堅守?徐敏子召集諸將,議來議去,最終也只有“回師"一詞.一群饑兵疲卒在強敵窺視之下"回師",真是談何容易!但是,這卻是宋軍的唯一生路,誠所謂:回師是九死一生,不回師是十死無生.(說個笑話,大家玩三國六的時候,要是切斷了敵人的補給線,敵人也會毫不猶豫的衝出來跟你拼了的)

8月1日當天,徐敏子率宋軍東渡洛水,背水結陣,與已經逼近洛陽東南洛水沿岸的蒙古軍對峙,準備向東突圍。

8月2日黎明,天才剛剛發白,戰鼓聲就劃破了黎明的寧靜。蒙古軍開始了對宋軍的總攻。可能是對名揚天下的宋軍勁弩有所畏懼吧,蒙古軍採取了一種不同往常的戰術——以團牌爲掩護擁近接戰,這也說明在蒙古軍中有著一定數量的漢人或者被漢化的女真,黨項等族人。蒙古軍開始的時候氣勢逼人,一度將宋軍分割爲三塊,但繼續打下去他們卻發現眼前的敵人並不像想象中那樣好對付。

畢竟是兩淮精銳,宋軍戰鬥得十分頑強,在蒙軍的猛烈突擊下堅守不動。戰至中午時分,宋軍斃傷蒙古軍400餘人,奪得團牌300多隻,兩軍仍然不分勝負。

到這時爲止,戰場上宋軍固然是沒有輸,但是戰場之外的因素已經開始顯露出來了。宋軍官兵絕糧已經4天了!饑腸轆轆的戰士們再經過大半天的激烈戰鬥,很多都開始體力不支。看到這樣的情況,徐敏子只得再召集衆將討論突圍事宜,由於向東突圍已經沒有希望,他們只得決定向南,向京湖方向突圍。

突圍的開始就是悲劇的開始。

蒙古軍一發現宋軍開始突圍就立刻縱兵尾擊。我們只要想象一下:一馬平川的中原大地上,一支筋疲力盡,饑腸轆轆的步兵在撤退,而無數剽悍的蒙古騎兵在後面不停的追殺!結局可想而知。戰鬥的時候還能穩住陣腳頑強戰鬥的宋軍此刻已經潰不成軍,幾乎是毫無抵抗的被敵人屠殺。蒙軍“追奔數百里”,殺傷宋軍十之八九。宋將樊顯,張迪等人戰死,徐敏子身中流矢,受了重傷,戰馬又被射死,只得步行從小路突圍。他一路上收集潰散兵將300餘人,吃了2日桑葉,7日梨蕨才得以生還。

得知龍門與洛東兩戰宋軍大潰的消息之後,趙葵與全子才知道大勢已去,於第2天開汴京東門,率領剩下的部隊“班師而歸”。轟轟烈烈的一場“端平入洛”的活劇就這樣以宋軍入洛的精銳之師近三萬全軍覆沒,三京再次丟棄而告終。這次“收復失地”的美夢醒的竟然比100多年前的那一次還要快,而隨之而來的災難則還要大!

端平入洛結束了,但我們的思考並沒有結束。問題似乎是很明顯的,昏君和將帥爲了追求戰功而擅開"邊釁",最後導致大難臨頭,數百年來人們也是一直這樣認爲的。但是事情真的是這樣嗎?一件失敗了的事就一定一無是處嗎?

反對端平入洛者最重要的觀點是宋軍進軍河南會惹來蒙古人,最後導致大禍.但這種意見有著一個隱含假設——宋軍不進軍河南蒙古人就不會來.然而,我們前面已經提到過,蒙古召開諸王大會,決定南下的時候還沒有得知宋軍入洛的消息,而耶律楚材和李實向窩闊台獻“平南策”和窩闊台定下戰略決心更遠在這以前,也就是說蒙軍大舉南下根本就不是端平入洛惹的!反對派的基本出發點就錯了。問題不是在維持和平的現狀和捲入戰爭之間做選擇,而是在等著敵人進攻和首先出擊之間做選擇。

幾百年後,我們回首歷史時可能會爲當年那些大臣們認爲只要“自己不去惹事,敵人就不會動手”的迂腐之見感到可笑,但是同樣的事情卻在不斷的發生著,說不定數百年後的人們也會用同樣的眼光來看我們呢。

在明確了宋蒙戰爭不可避免這樣一個重大的基本問題之後,應該說端平入洛在戰略上是可取的。趁著敵人在兩次戰爭之間短暫的間歇,增加自己的領土,加大防禦縱深有什麽不好呢?即使擋不住敵人,做一下緩衝也好呀,就像蘇德戰爭初期的西烏克蘭,西白俄羅斯和波羅的海沿岸地區那樣。

當然,正如反對派所攻擊的那樣,收復三京之後如何防守是一個很嚴重的問題。正如吳潛說“自潼關至清河三千餘裏,須用十五萬兵,又須百戰堅韌如金人,乃可持久歲月”,南宋既沒有“十五萬兵”,也不能“百戰堅韌如金人”,因此自然不可能“持久歲月”,事實上如果蒙軍沒有西征的話,就是真的像金人那樣恐怕想“持久歲月”也難。但問題在於,爲什麽一定要維持一條完整的防線“持久歲月”呢?

南宋需要的不是寸土不失——這也是不可能的——而是拖延時間,等待蒙古人在華北和中原地區定居並與當地人民發生一定融合後喪失其遊牧民族的銳氣。這看起來似乎很荒謬,但是這也正是宋朝的頂住了遼人與金人的進攻而不致亡國的主要原因,尤其以宋金戰爭最爲典型。宋蒙戰爭持續了40年,到了戰爭末期,我們就可以看到中國的蒙古人銳氣在不斷下降,當時在南方作爲對宋作戰的已經是以漢人或者漢化的少數民族爲主的軍隊了,再過不到100年,這支軍隊就已經腐朽到了無法應付普通百姓的起義的程度了。那麽,如果南宋能夠在中原多拖蒙軍10-20年,戰爭的結局是不是就有可能發生改變呢?

善守是宋軍的特點,合州釣魚城堅守了36年之久,當然,這裏有天險的因素,但是並沒有多少天險可言的襄陽也堅持了5年多。此外在蒙軍猛攻之下堅守時間達數月以至年餘的例子不勝枚舉。以三京城池之堅,如果每城有2,3萬軍隊防守,再保證充足的補給,應該是很可以堅守上一段時間的。別的且不說,就是進入洛陽的徐敏子軍,如果有足夠的糧食堅守洛陽的話,以他們表現出的善戰,蒙古人恐怕很難討得了好去。

補給當然也是一個問題,但並不是根本性的戰略問題,也不是不可能解決的。去年冬天京湖戰區能給圍攻蔡州的蒙古軍運去30萬石軍糧,今年夏天就沒法給開封,洛陽提供軍糧了麽?非得要從兩淮千里迢迢的轉運?可見補給不足很大程度上是南宋沒有協調好自己內部矛盾的結果,而不是客觀的必然。而且,中原地區缺糧是一把雙刃劍,蒙軍擊破入洛宋軍之後就因爲缺糧而不得不暫時退回河北。因此,只要宋軍能在三京多少積存一點軍糧,堅守幾天,蒙軍就會自退。

這樣總結下來,我們的結論是:如果宋軍能夠協調好內部矛盾,兩淮,京湖共同進軍,保證供給,拿下三京,並建設成宋軍的主要支撐點,從而加大防禦縱深,遲滯蒙軍的進攻還是有可能的。但是南宋君臣無能,才使得一個本來有希望的戰略行動,由於戰役,戰術方面的失誤而最終慘敗,也爲南宋的最後滅亡埋下了一個伏筆。

-- 發表時間:2010/12/4 上午 03:37:15

-- 【轉貼】端平入洛前後南宋的內部矛盾

聯蒙滅金→史嵩之主導、趙范扯後腿

端平入洛→趙范主導、史嵩之扯後腿

滅金→史嵩之命孟珙、江海帥師二萬,運米三十萬石,赴蒙古之約。

入洛→史嵩之不致饋,糧用不濟

入洛之師大潰,乃授京湖安撫制置使兼知襄陽府。范至,則倚王旻、樊文彬、李伯淵、黃國弼數人為腹心,朝夕酣狎,了無上下之序。民訟邊防,一切廢馳。屬南北軍將交爭,范失於撫禦。於是北軍王旻內叛,李伯淵繼之,焚襄陽北去;南軍大將李虎不救焚,不定變,乃因之劫掠。城中官民尚四萬七千有奇,錢糧在倉庫者無慮三十萬,弓矢器械二十有四庫,皆為敵有。

→史嵩之荊襄辛苦經營十年..趙范這傢伙才一年多就花光..這種貨色擬的計畫可想而知..給他糧食也是糟蹋..

→〝歸義〞的原金國軍隊叛離、宋軍不救焚,不定變..專心給他搶劫

結論:還好入洛時沒帶糧草..不然端平入洛反而會變成拿糧草資敵

端平元年六月,史嵩之以入蔡功加兵部尚書。(要他出糧入洛的交換條件)

端平元年六月,收復南京應天府

端平元年七月,收復東京開封府

端平元年七月,收復西京河南府(洛陽)、蒙古軍伏擊

端平元年八月,缺糧撤退、蒙古軍追擊..不過蒙古也受缺糧之害難以擴張戰果

→宋軍損失一半兵力與全部輜重

端平元年九月,罷史嵩之京湖制置使、遷刑部尚書(失去兵權)_實際上史嵩之居家不出、韜光養晦

趙范接任京湖制置使 (早先他的父親就是京湖制置使)

端平三年二月,(剷除史系人馬與歸義北兵導致)襄陽兵變、失陷

端平三年二月,以史嵩之為淮西制置使。(再度掌握兵權)

端平三年七月,罷趙范一切職務

嘉熙二年二月,詔史嵩之以參知政事督視京西、荊湖南、北路、江西軍馬,置司鄂州。

嘉熙三年正月,以史嵩之為右丞相兼樞密使,督視兩淮、四川、京湖軍馬。

寧波史家一門三相!

嘉熙三年三月,史嵩之遣孟珙收復襄陽

衡山趙氏倒也還沒玩完..淮東節制置使趙葵(趙范之弟)還在..後頭還有戲

-- 發表時間:2013/5/29 上午 10:00:55

-- 【轉貼】

我對本文作者的觀點是傾向於否定的,因為整個河南地區處於近乎無人帶的狀況,奪取河南,擴大南宋軍事防線,反而是不利的,而無益於增加南宋的戰略縱深。這原因在於河南地區的給養必須由南方長期維持,而且黃河以南至大別山地之間是平原地帶,無險可守,宋軍入駐勢必得駐守三都,並以大軍維持補給線,這樣的情況很可能會上演國共內戰時,國軍在東北潰敗的景況,而且狀況只會更糟。

河南地區成為無人帶雖不表示當地已無半點人口,但人口稀少、田地荒蕪,卻是不可忽視的。這兩點說明,當地無自給能力,也不可能有多餘人力提供兵源給南宋,這點就與蘇聯在二戰前吞併西白俄羅斯、西烏克蘭兩地大不相同,所以河南地的掌握,除了給予蒙古有入侵的口實以外,就實際利益來說,也是弊多於利。

再者,以事後來看,宋軍維持四川、京湖、兩淮三大戰區的軍力剛好而已,這讓三個戰區有自主作戰的能力,但每當進入越境反擊,就無以為繼,也說明宋軍在軍事動員能力上,只能維持這樣的防線。如果硬要吞了河南,勢力得增加負擔,屆時是否有維持戰線的能力,則很待商榷。

三者,在汴洛一帶的糧運,北宋時是靠江南給養,這靠的是運河,但因金宋對峙,這條運河已經大抵喪失功能,因此元代以後才又另建大運河(不過路線大不相同)。這也表示南宋運至河南的糧草都必須仰賴耗費人力較多的陸路運輸,顯然這也會是一個不小的負擔。

四者,宋軍能在兩淮、京湖、四川這些戰場拖住蒙軍,關鍵在於長期經營的山水寨,但河南為一望無際的平原地帶,姑且不論經營山水寨所需的耗費與時間,單就地形來說,就很難找到險要的地勢拒守。

窩闊台攻宋之戰 1235年-1241年

沔州之戰 1235年

真州之戰 1236年

陽平關之戰 1236年

江陵之戰 1236年

黃州之戰 1237年

廬州之戰 1238年

京襄之戰 1238年

大埡寨之戰 1239年

余玠防蜀之戰 1243年

壽春之戰 1244年

蒙哥攻宋之戰 1258年-1259年

蒙古攻四川之戰 1258年

紐磷攻四川之戰 1257年

鄂州之戰 1258年-1259年

釣魚城之戰 1258年-1259年

虎嘯山之戰 1264年

忽必烈南征滅宋 1268年-1279年

襄樊之戰 1268年-1273年

(摘自維基-宋元戰爭 下略)

三階段的戰爭目的與戰略軸向是不同的..恢復三京、據河守關的戰略在第一階段會遭受窩闊台掠奪性的騷擾_當然我們可以假設大宋還是一樣能把他逐退..第二階段就比較麻煩、河關不在主攻軸線上..能不能如史實般收縮防線有效防禦..那就成了問題..

中原在耶律楚材〝種田の野望〞計劃下成為西征與南征滅宋的供應地..只是這種人才幾十年才會出一個..南宋要找個能經營河南的人才..呃 那..那..賈似道..您以為如何^^

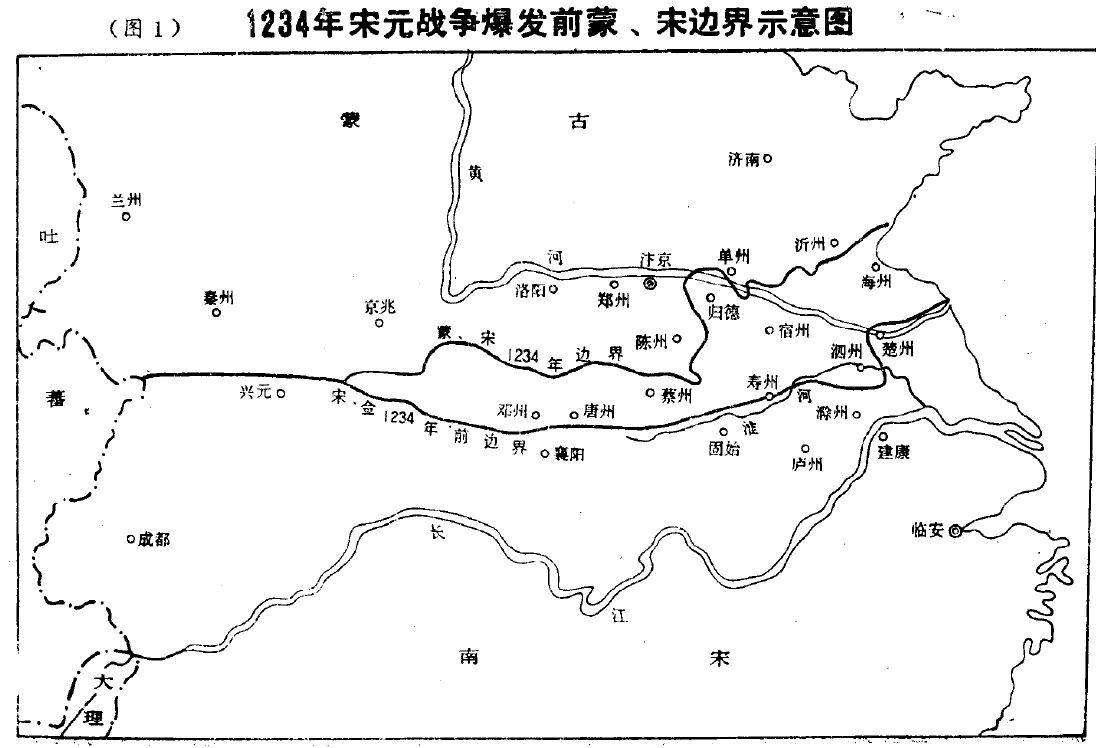

此主題相關圖片如下:

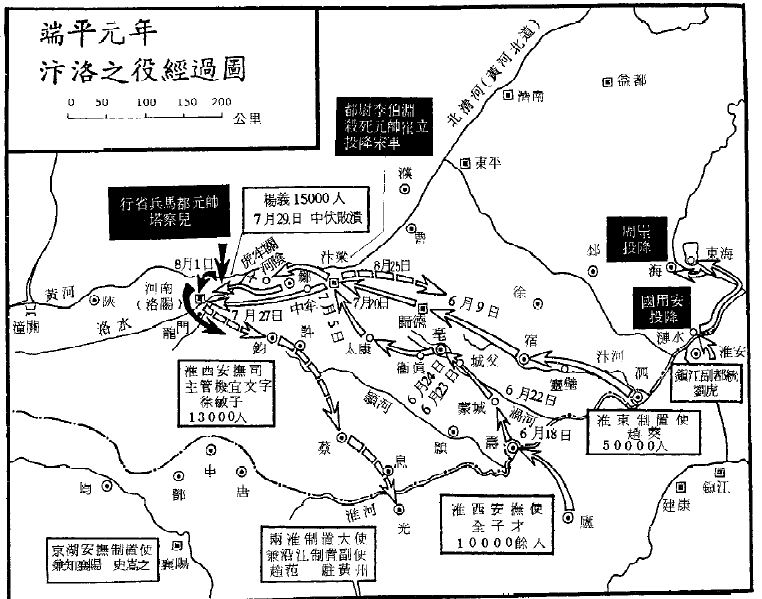

此主題相關圖片如下: